|

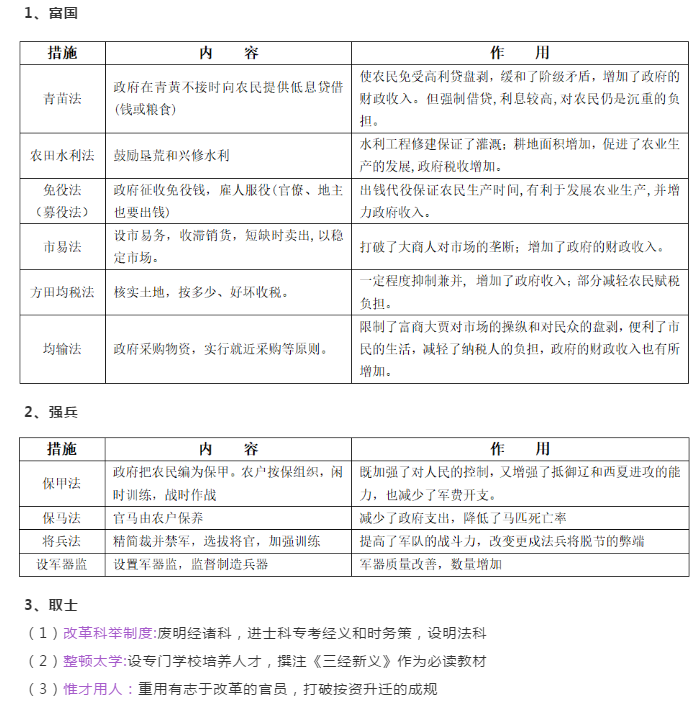

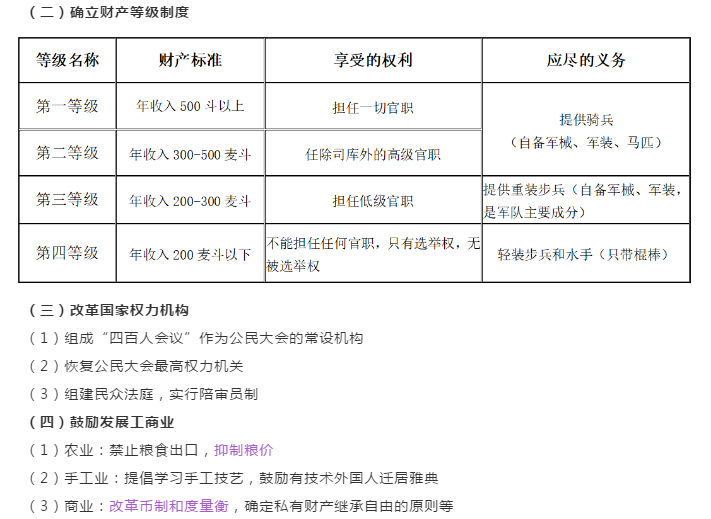

为了帮助大家高效复习,高中历史老师给大家带来高考历史选修《历史上重大改革》重点知识汇总。 商鞅变法 一、变法背景 1、经济:生产发展,井田制瓦解 2、政治:战乱频繁,分封制难以维系 3、文化:政局动荡,礼崩乐坏 公元前356年,第一次颁布变法令;公元前350年,商鞅第二次下达变法令 二、变法内容 1、经济 (1)废井田开阡陌:以法律的形式承认土地私有,废除奴隶制土地国有制 (2)重农抑商:以农业为“本业”,以工商为“末业” (3)统一度量衡:为了保证国家的赋税收入,商鞅制造了标准的度量衡器 2、政治 (1)废除世卿世禄制:鼓励贵族建立军功 (2)设县制:集小都乡邑聚为县,把领主对领邑内的政治特权收归中央 (3)户籍制:为加强封建专制的统治,管理广大居民,规定居民要登记各人户籍 3、军事 军功爵制:规定爵位依军功授予,宗室非有军功不得列入公族簿籍 4、社会 (1)连坐法:按照编制,登记并编入户籍,责令互相监督。一家有罪,九家必须连举告发,若不告发,则十家同罪连坐 (2)小家庭:禁止父子兄弟(成年者)同室居住,强制推行一夫一妻小家庭政策 5、文化 定秦律,“燔诗书而明法令” (1)秦律中的刑罚: ①死刑,主要有弃市和磔 ②肉刑,有斩足、宫、劓、黥等肢体刑 ③徒刑,将犯人拘禁起来,并使服苦役 ④迁刑,即将犯人流放边地 ⑤笞刑,即鞭笞之刑 ⑥赀罚,让罪人向官府交纳财物或提供劳役以达到惩罚的目的 (2)“燔诗书而明法令”:烧掉诗书,为了排除复古思想的干扰,以法为令 三、变法影响 利: 1、废除奴隶制经济基础,确立封建经济基础 2、从法律上确立了封建生产关系,促进了生产力的提高,增强国家实力 3、统一度量衡,便利赋税征收,为经济发展提供便利 4、打击奴隶主旧贵族势力,加强中央集权 5、打破了贵族世袭制,提高军队战斗力,为秦统一六国奠定基础 弊: 1、重农抑商,不利于商品经济发展 2、严刑峻法,容易造成统治者暴政,轻视教化,鼓吹轻罪重罚 3、在一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫 4、钳制思想,不利于思想文化的发展,未与旧制度、文化、习俗彻底划清界限 北魏孝文帝改革 一、改革背景 1、北魏统一黄河流域,社会环境较为安定,社会生产发展 2、北方民族融合趋势加强 3、北魏统治前期,社会矛盾激化,面临统治危机 冯太后和孝文帝深受汉族先进文化影响 二、改革内容 1、前期新制——冯太后主持 (1)制定俸禄制,整顿吏治 为加强官僚队伍建设,俸禄由国家统一筹集,按级别高低发给官吏,不许官吏自筹,惩治贪污 (2)推行均田制 按一定的标准将国家控制的土地平均分给农民耕种,土地不得买卖。不种则由政府收回 (3)实行三长制 为加强中央政府对人民的实际控制,设邻长、里长、党长。三长制规定:五家为邻,设一邻长;五邻为里,设一里长;五里为党,设一党长 (4)推行租调制 一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租调 2、中后期实行汉制、移风易俗——孝文帝主持 (1)迁都洛阳 原因: ①加强对中原地区的控制;旧都保守势力大,阻挠改革 ②旧都经济落后,为解决粮食供应问题 ③受北边强敌柔然的侵扰 ④地处塞上,经略中原困难 ⑤洛阳为中原经济政治文化中心,倾慕汉族文化 (2)接受汉族先进文化与制度 (3)移风易俗(易服装;讲汉话;改汉姓,定门第等级;通婚姻;改籍贯) 三、改革影响 1、推动了北方经济的复苏与繁荣 2、接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化 3、促进各民族大融合,为结束长期分裂重新走向统一奠定基础 4、改革全盘汉化,没有继承本民族优秀文化传统,导致日后北魏的衰落 王安石变法 一、背景 1、财政危机:冗官冗兵冗费使北宋面临严重的财政危机 2、政治危机:土地兼并严重,人民阶级与地主阶级矛盾尖锐,农民起义造成政权打击 3、边患危机:辽、西夏的威胁 4、庆历新政失败,统治危机加重 二、变法内容  三、影响 1、农业生产得到发展,抑制了大地主、官僚的土地兼并 2、增加政府财政收入,充实国库 3、有效解决冗兵冗费的问题,提高军队战斗力 4、变法未触及大地主阶级利益,没有从根本上摆脱封建统治的危机 戊戌变法 一、背景 1、国际局势:发展资本主义是大势所趋(欧美第二次工业革命;议会改革,文官制度进一步完善资本主义) 2、民族危机:甲午战争战败,激发了救亡图存的民族意识 3、经济基础:19世纪末民族资本主义初步发展 4、思想基础:西方近代思想传入;资产阶级维新思潮的兴起 5、阶级基础:民族资产阶级登上政治舞台 二、变法内容 1、政治上:允许臣民上书言事,裁撤冗员,澄清吏治 2、经济上:中央设立矿务铁路总局、农工商总局,提倡和奖励农工商业发展,取消旗人寄生特权 3、军事上:裁汰旧军,建立新式军队,军队改用西法训练,扩建海军 4、文教上:改革科举制度,废八股,将各省大小书院、祠庙改为兼中学和西学的学校。创办各种专业学堂,派人赴日本留学 三、失败原因 1、根本原因:民族资本主义发展很不充分,资产阶级维新派力量弱小 2、维新派缺乏坚强的组织领导 3、依靠有名无实的皇帝 4、封建顽固势力十分强大 5、没有触动封建土地所有制,脱离群众,缺乏广泛的群众基础 6、对极少数帝党官僚和帝国主义抱有幻想 7、国际环境:19世纪主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡加紧侵略中国 四、影响 1、是一场自上而下的资产阶级性质的改良运动 2、是一次爱国救亡的政治运动,激发了人民的爱国热情 3、是近代中国第一次思想解放的潮流,促进了中国人民的觉醒 4、有利于民族资本主义的发展 5、是一场资产阶级变革社会制度的初步尝试 6、维新派改易风俗等主张,有利于促进社会生活的改变 7、历史教训:资产阶级的改良道路在半殖民地半封建的中国是行不通的 梭伦改革 一、改革背景 1、内忧:贵族专政下的社会危机 奴隶主贵族:有权有钱 平民:无权无钱 工商业奴隶主:无权有钱 2、外患:萨拉米岛事件(公元前600年左右,在雅典社会危机加重之时,麦加拉乘机夺取萨拉米岛,使雅典的经济遭受沉重打击) 二、措施 1、“疯诗人事件”——唤醒民众 2、收复失地——解除外患 3、当选执政官——立法改革 PS:“疯诗人事件”:萨拉米岛事件发生后,梭伦为了唤醒雅典人的爱国热情,经常佯装疯癫在雅典的中心广场,对着人群大声朗读他的诗篇,从而最终激起雅典人的爱国热情的事件 三、改革内容 (一)“解负令”: (1)颁布“解负令”:废除所有债务;释放和赎回债务奴隶;废除“六一汉”制度 PS:【债务来源】梭伦改革前,雅典农民的境况极其艰苦,借了财主的债若还不起,财主就在借债者的土地上竖起债务碑石,借债者就会沦为“六一汉”,他们为财主做工,收成的六分之五给财主,自己只留六分之一。如果收成不够缴纳利息,财主便有权在一年后把欠债的农民及其妻、子变卖为奴。 (2)颁布占有土地的最高限额法:规定个人占有土地的最高限额 (3)制定“遗嘱法”:规定无子女者有权按照自己的意愿,将遗产交给指定的继承人。 (4)安抚贵族:允许贵族保留祖传的地产,使贵族得以继续保持优越的经济地位。  四、改革影响 促进了农工商业的发展、动摇了贵族专制统治,是雅典城邦历史发展中的重要里程碑,奠定了雅典民主政治的基础。实质是奴隶主贵族专治向奴隶主民主政治的转变,未实现公民间真正的平等。 欧洲宗教改革 一、背景 1、直接原因:在思想文化和经济政治上居于统治地位的教会贪婪腐败 2、政治因素:教权凌驾王权之上,民族意识的增长和专制君主的兴起,要求打破天主教会一统天下的局面 3、经济根源:欧洲资本主义的兴起和重商主义思想的流行同教会的轻商思想产生冲突 4、思想因素:早期基督教思想和文艺复兴运动所宣传的人本主义思想,为人们挑战天主教权威提供了思想资源 5、天主教面临的挑战: (1)民族意识觉醒和专制君主兴起 (2)教会腐朽与资本主义经济的矛盾 (3)文艺复兴,人文主义的兴起 二、内容 (一)马丁.路德改革(德国) 1、主张: (1)因信称义(信仰得救) (2)信仰的唯一依据是《圣经》 (3)简化宗教仪式,建廉俭教会 (4)“信徒皆为祭司” (5)摆脱罗马教廷控制,建立民族教会 2、改革结果: (1)马丁·路德点燃了德国人民反对教会的烈焰; (2)德国社会接受了马丁·路德的宗教主张; (3)1555年,德皇被迫签订了《奥格斯堡和约》,确立“教随国定”的原则,承认路德教的合法地位。 3、影响: 积极: (1)冲击了罗马天主教会的神权统治; (2)推动了下层民众的反封建斗争; (3)确立了与罗马教廷不同的基督教派(形成新教路德教) (4)为欧洲宗教改革开辟了道路。 实质: 一次具有资产阶级性质的反封建统治的政治运动。也是一次反封建的社会及思想改革运动。 (二)加尔文改革(日内瓦) 1、主张: (1)信奉“因信称义” (2)主张“先定论”,宣扬选民和弃民; (3)主张建立廉俭教会,反对严禁偶像崇拜; (4)主张彻底改组教会,建立民主教会。 2、结果: (1)1541年,日内瓦建立了共和性质的神权国家体制。 (2)日内瓦成了“新教的罗马”,卡尔文被称为“新教的教皇”。 (3)传播到欧洲许多地区和国家。 3、影响: 积极性: (1)卡尔文教更好地适应了资产阶级的需要; (2)在资本主义比较发达的国家和地区广泛传播; (3)激进的主张成为早期资产阶级革命的旗帜 局限性: (1)“先定论”又是劳动人民的精神鸦片; (2)镇压异端,判处异端死刑。 (三)英国的宗教改革 1、内容: (1)宣布国王为英国教会的最高首脑,拥有处理教会事务的最高权力。 (2)成立专门机构,对现行教规进行审查,凡与国家法律抵触的一概废除。 (3)英国教会与罗马教廷断绝关系,英国民族教会产生,称“安立甘教”或英国国教。 (4)国教的最高首领是国王,以英语为做礼拜时的语言,保持天主教基本教义、主教制度和宗教仪式。 2、结果:1534年,英国议会通过了“至尊法案”,进行宗教改革。 3、影响: (1)积极:从此英国教会与罗马教廷断绝关系,一定程度上有利于维护英国的民族独立; (2)局限:改革不彻底,保留大量封建残余,如基本教义、主教制度和宗教仪式基本未变,英国国教实质上成为维护封建君主专制统治的工具,阻碍了英国资本主义的进一步发展。 三、宗教改革影响 1、性质: 是文艺复兴的继续,是资产阶级文化运动,也是资产阶级反封建的社会运动。 2、作用: (1)文化上: ①打破了天主教会精神垄断,使人们的思想得到解放,发展了人文主义。 ②帮助新教徒阅读《圣经》,发展本民族文化,各国普遍重视教育,兴办学校,增加包括自然科学在内的学习科目,促进了西欧各国民族文化和教育事业的发展。 ③传播了资产阶级的意识形态,为早期资产阶级革命提供了思想武器。 (2)政治上: ①打击了天主教会的神权统治,它剥夺了教会在各国的政治、经济权益,各国王权得到加强; ②促进了民族语言的形成,激发了欧洲各国的民族意识,催生了独立于罗马教廷的民族国家教会,促进了欧洲民族国家的成长。 ③为资产阶级勾画了政治蓝图,卡尔文教的政治实践提供了未来资产阶级政权的雏形。 (3)经济上: 使大量教会财产转到新兴资产阶级手中,促进了欧洲资本主义的发展。 3、局限性:带有宗教的局限性,如宗教迫害、宗教纷争等。 【拓展】从两大新史观看地位和作用 一、文明史观: 宗教改革是通过改造落后而专制腐朽的天主教神权统治,来建立适应近代社会发展需要的基督教新教派,最终实现“教随国定”原则和“宗教宽容”,从而促进基督教和人类文明的发展进步,使之成为当今世界最大的宗教。 二、近代化(现代化)史观: 宗教改革预示着近代社会的到来.它是欧洲向近代过渡的必然要求,从文化思想,政治上冲击欧洲中世纪的封建统治,为实现社会转型和近代社会的到来起到重大推动作用 俄国农奴制改革 一、改革背景 1、政治上:农奴制激化阶级矛盾,起义不断 2、经济上:农奴制阻碍了俄资本主义的发展 3、军事上:克里米亚战争的失败,暴露农奴制俄国的落后,俄国国际地位下降,国内矛盾激化 4、思想上:反对农奴制和沙皇专制统治的新思潮出现  三、改革影响 积极: (1)推动了俄国封建经济解体,促进资本主义经济的迅速发展 (2)促使农奴人身得到解放,摆脱了封建生产关系的束缚,农民生产积极性提高,促进农业生产发展 (1)资本主义农业逐渐成为俄国农业的主要组成部分 (4)农奴制改革促进工业的发展,扩大国内市场 (5)促进了西方资产阶级思想在俄国的传播 (6)促使俄国从封建生产方式过渡到资本主义生产方式 局限: (1)改革以后,俄国仍保留了大量的农奴制残余,阻碍着资本主义的进一步发展,社会矛盾依然尖锐。俄国资本主义水平仍远远落后于美国和西欧国家。 A不彻底性:保留大量封建农奴制残余;农民仍被束缚在土地上 B掠夺性:农民获得土地,但要缴纳的赎金远高于地价,债务沉重 C欺骗性:改革后农民土地依旧很少,受地主剥削 (2)农奴制废除后的俄国农村,资本主义和农奴制残余互相勾结,广大农民遭受着资本主义和封建主义的双重压迫。 明治维新 一、背景 1、幕府统治 2、幕府统治危机 内忧 (1)政治上实行幕藩体制和封建等级制度,社会矛盾激化,社会动荡不安; (2)经济上幕府统治阻碍了资本主义经济发展 (3)外交上实行闭关锁国使得日本落后于世界 (4)思想上先进思想的传入,有识之士开始向西方学习,反对幕府统治,要求变革 外患 西方列强的殖民侵略加剧了日本的民族危机,但在客观上也刺激了日本的资本主义发展 3、倒幕运动:倒幕运动的成功,推翻了幕府统治,成立了以天皇为首的明治政府 二、内容(特点:“破旧”和“立新”) ⑴政治:破除旧政治体制 ①废藩置县:废除藩国,地方设置府、县、道,中央直接管辖 ②废除封建等级制度:宣布“四民平等”,取消武士特权 ③使节团考察欧美,学习资本主义制度 ⑵经济:殖产兴业 ①方针 第一阶段:创办官营企业(国家带头实行资本主义工业化) 第二阶段:扶植私人资本主义 ②特点:政府扶植和保护大资本家 ⑶军事:富国强兵 ①实行义务兵役制,建立常备军 ②建立军事院校 ③军事机构改革:直接隶属于天皇并对之负责 ④扶植军事工业 声明: (责任编辑:admin) |