|

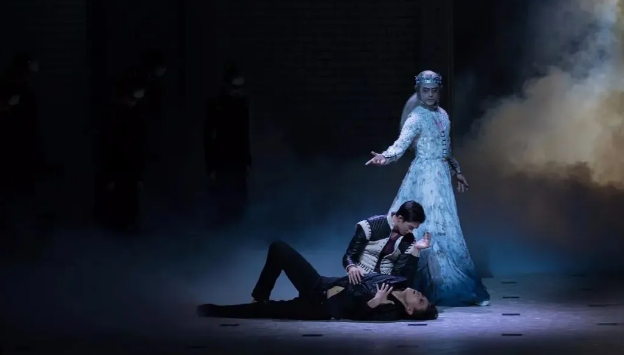

戏剧在高中语文教学中因选篇数量不多、高考命题量极小,但是作为非常耐看的经典作品,非常值得赏析。下面是部编版高一语文必修下册,名著《哈姆莱特》选文导读与赏析,感兴趣的同学们来看吧!  一,名著《哈姆莱特》选文导读: 1、作者简介: 莎士比亚,英国著名戏剧家和诗人。16世纪后半叶到17世纪初英国最著名的作家(本·琼斯称他为“时代的灵魂”),也是欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。他共写有37部戏剧,154首14行诗,两首长诗和其他诗歌。 马克思称莎士比亚为“人类最伟大的天才之一”。恩格斯盛赞其作品的现实主义精神与情节的生动性、丰富性。莎氏的作品几乎被翻译成世界各种文字。1919年后被介绍到中国,现已有中文的《莎士比亚全集》。 2、故事梗概:哈姆莱特的父王在花园中打盹时突然神秘死去,皇叔继位并其娶母后为妻,令哈姆莱特深觉羞愧与愤怒。他对父亲的死因有所怀疑,又于某夜遇见父王鬼魂诉冤,终于知道原来是皇叔为篡位娶嫂而毒害亲兄。为报父仇他假装发疯以避开皇叔监视,并请戏班进宫表演一出与父王被杀经过十分相似的戏剧,逼使叔父原形毕露,结果他却误杀恋人奥菲莉亚的父亲,导致她因此发疯坠河而死。他的母亲后来也误饮毒酒身亡。优柔寡断的王子终于在怒不可遏之下杀死万恶的叔叔。 3、人物鉴赏: 哈姆莱特 哈姆莱特是莎士比亚笔下的著名悲剧人物。在这戏剧中,哈姆莱特是整个剧情的中心人物。莎士比亚通过贯穿全剧的一系列复仇行动刻画了他了形象,揭示了他复杂的内心世界,和以他为代表的但是新生人文主义的局限性。他所代表的新生力量,还处在幼稚的阶段。没有足够的力量去改革显示,消灭罪恶。哈姆莱特的结局反映了封建势力下新生力量的斗争,和他们的悲剧命运。 哈姆莱特经典台词: 生存或毁灭, 这是个必答之问题:是否应默默的忍受坎苛命运之无情打击, 还是应与深如大海之无涯苦难奋然为敌, 并将其克服。 莎士比亚戏剧 1、廉·莎士比亚(1564一1614),是英国文艺复兴时代的伟大代表人物。本·琼生对他的评价是“他不属于一个时代,而属于所有的世纪。” 2、历史剧被认为是伊丽莎白时代英国人对世界戏剧的独特贡献,而莎士比亚则是这一剧种的创始人。 3、历史剧《亨利四世》(上、下)及《亨利五世》精心刻画了一位回头浪子式的理想君主。不过,剧中最“出彩”的却是新旧社会交替时期产生的典型人物福斯塔夫。 4、被称为“四大悲剧”的《哈姆莱特》《奥赛罗》《李尔王》和《麦克白》代表着莎士比亚艺术的顶峰。 5、《奥赛罗》中那个表面老实、实际上为了私利不择手段陷害他人的旗官名叫伊阿古。 6、喜剧《威尼斯商人》中夏洛克(人物)体现了高利贷商人的贪婪和残忍,但他又是个受到排斥和压迫的犹太人,还在一定程度上表达了中下层人士企图凭借经济力量(钱)求得平等的愿望。 7、“金子!黄黄的、发光的、宝贵的金子……只这一点点儿,就可以使黑的变成白的,丑的变成美的,错的变成对的,卑贱变成尊贵,老人变成少年,懦夫变成勇士……”这是《雅典的泰门》中泰门议论金钱的脍炙人口的台词。 课本节选部分主要讲了这些情节:哈姆莱特向好友霍拉旭讲述逃回丹麦的经过;奥斯里克奉陛下之命邀请哈姆莱特与雷欧提斯比剑,哈姆莱特对奥斯里克极尽嘲讽;哈姆莱特与雷欧提斯比剑决斗,趁机刺死了克劳狄斯,自己也中了圈套殒命。 二、《哈姆莱特》选文的鉴赏要点 有意思的是,所选文段中“哈姆莱特对奥斯里克极尽嘲讽”在文中占极大的篇幅,本该几句话就交代清楚的任务,奥斯里克却不厌其烦喋喋不休。于是,作者把许多精辟的含义深刻值得我们好好咀嚼的句子借哈姆莱特之口喷薄而出。教师教学用书(即教参)认为,此情节“是插科打诨性的,具有调节欣赏者的情绪、活跃场上气氛的作用”,同时认为,“在中国传统戏曲里,也有类似的情况”。我想,只把这些语句当作一出好戏的调味品来读,是远远不够的。我们还需要在这些语句中,品读出一些其他的东西: (一)对阿谀奉承者的极尽嘲讽 奥斯里克一上场,哈姆莱特就称之为“水苍蝇”,甚至说他是“畜生”,认为认识他“是一件丢脸的事”。奥斯里克离场的时候,霍拉旭说“一只鸭子顶着壳儿逃走了”,哈姆莱特对他的嘲讽更是让人畅快淋漓。“他在母亲怀抱里的时候,也要先把他母亲的奶头恭维几句,然后吮吸”。“水苍蝇”“鸭子顶着壳”,主要从外在形态;恭维母亲的奶头然后再吮吸,说外在表现;“他们的浅薄的牙慧使傻瓜和聪明人同样受他们的欺骗”,直指他们的实质与危害;而一句“畜生”,实是借作品人物之口,诉对此类小人的不屑与鄙夷。可以说,作者或繁或简,把靠恭维别人撑场面过日子的阿谀奉承者的小人物的丑态刻画得栩栩如生。 (二)对没落的贵族生活的绝妙嘲讽 莎士比亚曾迷恋国王、贵族、绅士们的生活,但家庭的变故也让其有着不一般的生存能力。据说莎士比亚在伦敦时当过杂役——在剧院门口为观众看马,也曾受雇于剧团——打杂、演配角、当提词人,什么都干过。以致于有一成名的剧作家曾以轻蔑的语气写文章嘲笑莎士比亚这样一个“粗俗的平民”、“暴发户式的乌鸦”。(以上内容整合于网上资料,不一一列出地址,有兴趣的自己查询),可能正是这样的经历,让他在这部不朽的作品中,顺手“灭”了一把封建贵族们的“没落生活”: 一是哈姆莱特自述从海上逃回丹麦时说,“字体端正是一件有失体面的事”。字体端正,一直是认为极体面的事,也是贵族文化素养的一个认证标准,为何哈姆莱特却一反常态说“有失体面”呢?深究文本,细思极恐。国王克劳狄斯借口避凶,打发哈姆莱特去英格兰,却又随信一封给英格兰国王让其杀掉哈姆莱特,“接到公文之后,必须不等磨好利斧,立即枭下我的首级”,哈姆莱特机缘巧合得知阴谋,就仿造国书,“我坐下来另外写了一通国书,字迹 清清楚楚”。也就是说,克劳狄斯写给英王的国书,竟然把一场谋杀写得清清楚楚,端端正正,这怎不令人毛骨悚然?克劳狄斯的无耻与恶毒,在片言只语中跃然纸上。于是,哈姆莱特不无调侃地说,“字体端正是一件有失体面的事”,并且还加了一处修饰:政治家们同样的意见。因为,这是道貌岸然的政治家们常干的事啊:把一切罪恶都安排得如此明目张胆,昭然若揭还心安理得。 二是对奥斯里克的故意捉弄。奥斯里克是奉命询问哈姆莱特是否愿意和雷欧提斯比剑的,其一向“拘谨守礼”而又善于逢迎,夸起人来谄媚之极,如滔滔江水啥的,哈姆莱特本就不喜这类人类,认为他是“靠着一些繁文缛节撑场面”的家伙——这类人在当时绝不止一个还有许多。文中典型的“繁文缛节”情节就是对奥斯里克戴不戴帽子的一番说辞。西方绅士礼节,有一套比较规范的动作:脱帽,右手拿帽,左手手心贴在右胸,鞠躬15度。既表示尊敬,又不失优雅。显然,奥斯里克是用绅士之礼(西方绅士的标配:燕尾服、大礼帽和文明棍)来拜见王子哈姆莱特的。但哈姆莱特顾左右而言他,不断说“天冷”“在刮北风”,促使奥斯里克赶紧把帽子戴上。其实,哈姆莱特捉弄的哪里只是迂腐的奥斯里克? (三)对人物命运的思考:宿命性的信徒 《哈姆莱特》的学习肯定绕不开人物的形象理解与感悟。千真万确,哈姆莱特形象特点见仁见智,要不也就不会开头说的那句“一千个读者就有一千个哈姆莱特”经典之语。哈姆莱特身上有很多标签——忧郁与延宕、仁义与真挚、坚定与理智。在这里,我主要分析是人物身上的宿命论色彩。 1、生命价值追求的执着 选文之前的一些情节,哈姆莱特在自己父亲的鬼魂处得知父亲让自己的叔父所杀,而父亲拜托哈姆莱特一定要为他报仇。因此哈姆莱特一直在找机会接近叔父克劳狄斯,以此方便找到机会下手。其实,哈姆莱特本来有机会杀掉克劳狄斯。在克劳狄斯祷告的时候,哈姆莱特就可以直接解决掉他,但是哈姆莱特并没有这么做,因为他知道,如果这个时候他杀掉了克劳狄斯,那么就是把自己的杀父仇人送入了天堂,而祷告的克劳狄斯正在肃清自己的灵魂,因此他死后是一定会进入天堂的。因此在这个层面上来说,哈姆莱特想要杀掉克劳狄斯,并不仅仅要求克劳狄斯肉体上的消亡,他追求的更是克劳狄斯生命价值的消亡,因此他不能将克劳狄斯送入天堂,这样有违他的初衷。 值得一提的是,哈姆莱特的这种对生命价值的追求是值得肯定的,他的这种追求超越了他那个时代的人的普遍认知,但是也正是因为这种对认知的超越,使得他没有抓住杀掉克劳狄斯的最佳时机,最后因为种种原因中毒身亡,因此,哈姆莱特成为现代化发展的殉葬品。 2、生活秩序失衡的痛苦 哈姆莱特的叔父克劳狄斯杀害了哈姆莱特的父亲,并且娶了哈姆莱特的母亲,自己的叔父和自己的母亲在一起,这对于哈姆莱特来说是一种生活秩序的失衡。因为有了这一层恩怨,哈姆莱特担负起了复仇的重任,哈姆莱特成为一个复仇的工具。在这场恩怨中,不仅父亲是牺牲品,其实哈姆莱特也是一个牺牲品,时代是向前进的,而剧中哈姆莱特与克劳狄斯的斗争,象征着新兴资产阶级人文主义者与反动的封建王权代表的斗争。 所以,哈姆莱特的生活是失衡的无序的,他生活在一个脱节的世界中,不只是家庭,还有时代。“生存”,“还是毁灭”,拷问的是灵魂,也拷问了价值判断。理智遇到了无比绝望,命运的驱使令其要扭曲自己的性格,这一人物身上,就有了悲剧的力量:不挣扎也痛苦,而越挣扎越痛苦。 3、生命虚无的无奈与荒诞 作为丹麦的王子,万千宠爱集于一身,所以,最初的哈姆莱特是天真的,单纯的,也是幸福的;后来,父亲横死,母亲改嫁,于是,王子忧郁了,孤寂了;再后来,父亲的鬼魂告诉了他一切,他愤怒了,需要复仇。只是,叔父的残忍,还有恋人与朋友的背叛,一切都显得无助。痛苦、彷徨,以及对人类的沉思,作品中的人物哈姆莱特找不到出路,当时的作者莎士比亚也找不到出路。于是,王子失落于凡间,反而唤醒了其作为普通人的一种普遍存在的情感:越来越感受到命运的乏力与生命的虚无。 这也就可以理解,教材节选部分许多相关的宿命性的语句。“一只雀子的死生,都是命运预先注定的,注定是今天,就不会是明天;不是明天,就是今天;逃过了今天,明天还是逃不了,随时准备着就是了”,又说,“一个人既然在离开世界的时候,只能一无所有,那么早早脱身而去,不是更好吗?随它去”。 (责任编辑:admin) |