必修2第四单元练习

一、选择题

1.我国开始进行三大改造、开展有计划经济建设的条件不包括( )

A.第一个五年计划取得巨大成就 B.新中国成立后迅速巩固人民民主政权

C.国民经济得到迅速恢复和发展 D.社会主义国营经济掌握国家经济命脉

2.下列经济建设成就不属于“一五”计划期间取得的是( )

A.鞍山钢铁公司三大工厂 B.武汉钢铁公司

C.长春第一汽车制造厂 D.沈阳机床厂

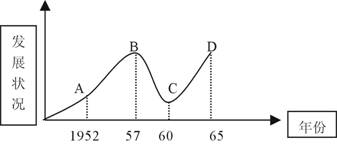

3.右图发生的时期是( )

A. 1949~1952年

B. 1953~1956年

C. 1958~1960年

D. 1978年以后

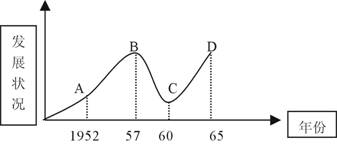

4.造成下列图中C点这一现象的主要原因是( )

A.经济建设缺乏经验 B.自然灾害迅速蔓延

C.“左”倾错误严重泛滥 D.“大跃进”运动的展开

5. 20世纪50年代中后期到70年代中后期,我国经济建设中的严重的“左”倾错误说明( )

A.中国共产党没有领导中国经济建设的能力和水平

B.中国共产党还没有找到切合中国实际的经济建设道路

C.社会主义制度束缚生产力的发展

D.对社会主义制度确立以后的阶级斗争形势估计不足

6.十一届三中全会确定的党和国家的工作重心是( )

A.对外开放 B.经济体制改革

C.经济建设 D.阶级斗争

7.四川广安邓小平故居现有一副楹联:“扶大厦之将倾……安邦柱国,万民额手寿巨擘;挽狂澜于既倒……兴工扶农,千载接踵颂广安”。此楹联应创作于( )

A.1949年以前 B. 1956年10月

C.1966~1978年间 D. 1978年以后

8.1979年春,安徽省凤阳县梨园公社小岗生产队的18户农民为响应政府“生产自救”号召而签订秘密协议。与之相关的信息有( )

①安徽等省发生严重的自然灾害②当地政府实行“放宽政策”③党和政府在农村实行家庭联产承包责任制④协议使农民获得空前大丰收

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

9.我国城市经济体制改革的中心环节是( )

A.强调间接管理为主、宏观调控

B.建立社会主义市场经济体制

C.发展以公有制为主体的多种所有制经济

D.增加企业活力,把企业搞活

10. 1983年12月1日,商业部通告全国:敞开供应棉布,取消布票。从此,自1954年开始使用的布票成为了历史文物。这说明( )

①我国已经全面迈向小康社会 ②政府开始改变以行政手段调配资源的做法 ③我国逐渐由计划经济向市场经济过渡 ④我国的棉布生产出现了供过于求的局面

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

11.十一届三中全会后,我国大陆率先实行对外开放政策的省份是( )

①江苏省 ②浙江省 ③福建省 ④广东省

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

12.促使经济特区迅速发展的原因有( )

①特区优越的地理位置 ②国家给予特区的特殊政策 ③特区拥有行政自主权 ④特区采取的先进的管理模式

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

13.深圳、珠海等地是我国的第一批经济特区,当时其特殊性主要表现在( )

A.突破了计划经济的限制 B.确立了市场经济体制

C.对外关系可以独立自主 D.具有特别的行政权力

14.下列关于经济技术开发区的表述,不正确的是( )

A.学习先进管理经验的场所 B.以高新技术产业为主

C.具有劳动密集型的特点 D.以加工出口产品为主

15.我国宣布开发开放上海浦东的目的是( )

①进一步开放长江沿岸城市 ②尽快把上海建成国际经济、金融、文化中心之一 ③促进国家经济发展 ④带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

二、材料解析题

1.阅读下列材料

材料一“事情总是发展的。一九一一年的革命,即辛亥革命,到今年,不过四十五年,中国的面目完全变了。再过四十五年,就是二千零一年,也就是进到二十一世纪的时候,中国的面目更要大变。”

──毛泽东:《纪念孙中山先生》(1956年11月)

材料二

年份

|

工业总产值

(亿元)

|

比上年

|

国家财政总收入(亿元)

|

比上年

|

1966

|

2 534

|

+17.3%

|

558.7

|

+24.4%

|

1967

|

2 104.5

|

近-10%

|

419.4

|

-25%

|

1968

|

2 015.3

|

-4.2%

|

361.3

|

-13.9%

|

材料三“近三十年来,经过几次波折,始终没有把我们的工作重点转到社会主义建设方面来,所以,社会主义优越性发挥得太少,社会生产力的发展不快、不稳、不协调,人民的生活没有得到多大的改善。”

──邓小平:《目前的形势和任务》

材料四到1979年,集体农业活动的组织方面正发生一场意义更为深刻的变化。在中国最贫困的省份,中国领导阶层开始了叫“生产责任制”的某些尝试。……到1983年底,甚至这些集体农业的痕迹,也大量从中国农村消失了。

──摘自《剑桥中华人民共和国史》下卷

材料五“中国全面推进改革开放,集中力量发展经济,初步建立了社会主义市场经济体制,促进了生产力的解放和发展。2001年,中国的国内生产总值相当于1980年的7.4倍,年均增长9.5%,农村两亿两千万贫困人口解决了温饱问题,各族人民的生活水平明显提高。”

──江泽民在乔治·布什总统图书馆的演讲(2002年10月24日)

请回答:(1)材料一中,毛泽东说“中国的面目完全变了”。结合所学知识,分析1956年底我国发生了哪些根本性的变化?

(2)结合材料二,你怎样理解材料三中所说的“几次波折”?

(3)据所学知识,材料四中所说的率先“尝试”变革的“中国最贫困的省份”有哪几个省份?这种变革主要针对的是什么?有何重大的历史意义?

(4)据材料五和所学知识,分析改革开放以来我国发生了哪些重大变化。

2.阅读下列材料

材料一德国两位经济学家柯武刚和史曼飞在他们的《制度经济学》中文版序中写道:“很少有一个国家的国民比中国人更多要遭受艰难、战争、骚乱和困苦……(但在20世纪最后二三十年里)我们目睹了这一不幸趋势的转向。中国在赶超中给人印象最深的进步要归功于中国人的机敏和勤劳,但也应归功于中国再次向外部世界开放了它的经济。中国经济体制中的这些基本变化将使发展新的可依赖的制度变得必要。”

材料二“一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般崛起座座城……”

材料三过去商品紧缺,购物要凭票抢购;今日商品丰富,物美价廉,任你挑选。

请回答:(1)材料一中“不幸趋势的转向”的转折点是什么?请根据材料概括中国进步的原因。

(2)概述从20世纪70年代至90年代初,我国经济体制改革的主要内容,并说明其发展趋势。

(3)材料二反映的是哪一重大历史事件?为什么会首先“在中国的南海边画了一个圈”?试简要加以评价。

(4)材料三反映了什么历史现象?说明了什么问题?

参考答案

一、选择题

1. A 2. B 3. B 4. C 5. B 6. C 7. D 8. C 9. D 10. C 11. B 12. D 13. A 14. C 15. D

二、材料解析题

1.(1)完成三大改造,社会主义经济公有制基本建立,我国进入到社会主义初级阶段;“一五”计划的实施,开始改变我国工业落后的面貌,初步奠定了社会主义工业化的基础。

(2)“大跃进”和人民公社化运动违背了经济发展的客观规律,超越了历史发展阶段,导致国民经济出现混乱;“文化大革命”由思想文化领域、政治领域扩大到经济领域,使国民经济遭受重大损失。上述情况出现的主要原因是党内“左”倾错误的发展,背离了实事求是的思想路线。

(3)首先“尝试”变革的是安徽、四川。主要针对的是当时“一大二公”的人民公社体制。意义:调动了农民的生产积极性,解放了农村生产力,推动了农业生产的发展。

(4)国民经济持续、健康、快速发展,社会主义现代化建设取得举世瞩目的成就,总体上已经达到小康水平;社会主义市场经济体制逐步确立;对外开放的格局初步形成。

2.(1)转折点:十一届三中全会。原因:中国人的机敏和勤劳;对内改革;对外开放。

(2)主要内容:在农村,实行以家庭联产承包为主要形式的责任制,发展乡镇企业和非农产业;在城市,进行以扩大企业自主权为中心环节的经济体制改革;把单一的公有制经济发展为以公有制为主体的多种经济形式;把高度集中的管理体制转变为以间接管理为主、实行宏观调控的管理体制。发展趋势:根据党的十四大决议,经济体制改革将以建立社会主义市场经济体制为目标,进一步深入发展。

(3)历史事件:建立经济特区。原因:地理位置优越,便于吸收西方的技术、资金、管理经验;广东、福建华侨众多,便于引进外资。评价:为进一步扩大对外开放积累了经验,有力地推动了我国改革开放和社会主义现代化建设的进程。

(4)反映的历史现象:我国逐步从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。说明的问题:正在探索的中国特色社会主义建设道路符合中国国情,使社会生产力极大发展,人民生活发生翻天覆地的变化。

(责任编辑:admin) |