|

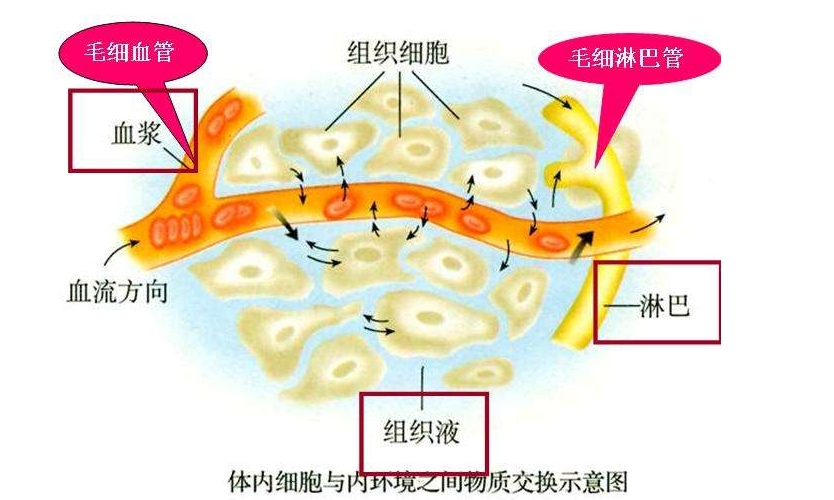

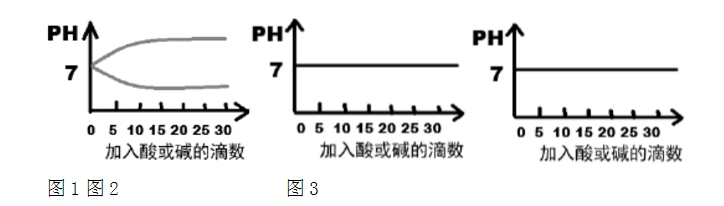

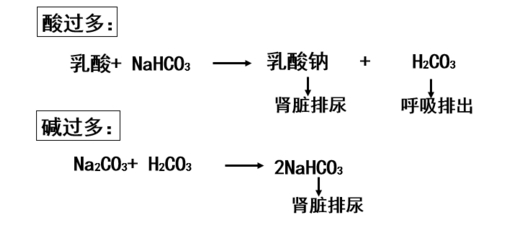

高二生物人教版必修3主要涉及人体内环境与稳态,动物和人体生命活动的调节,植物激素调节,种群和群落,生态系统及其稳定性等方面的知识点。在学习与复习的过程中,考生应该找出相关知识点间的联系性,快速记忆。小编将高二生物人教版必修3,内环境稳态的重要性知识考点总结如下。  一、实验:生物体维持pH稳定的机制 1、实验原理: 1)细胞代谢会产生许多酸性物质(如H2CO3),食物中常含有一些酸性和碱性物质,它们进入内环境后,因内环境中存在缓冲物质,而使内环境pH不会发生大的偏移。 2)通过比较自来水、缓冲液(如Na2HPO4、KH2PO4等溶液)和生物材料在加入酸或碱后pH的变化,推测生物体是如何维持pH稳定的。 2、具体操作步骤 取自来水25mL--(倒入)→50mL烧杯中→用pH试纸测试起始的pH,并做记录--(滴加)→物质的量浓度为0.1mol/L的HCl或NaOH溶液--(5滴后)→用pH计或pH试纸测pH,并将结果计入表格→每滴加5滴为一组,重复6次。 用不同的材料按上述步骤重复试验。 3、实验结果及结论 (1)对自来水的处理(图1) 结论:滴加HCl后,自来水的pH减小;滴加NaOH后,自来水的pH增大。 (2)对缓冲液的处理(图2) 结论:无论滴加HCl还是NaOH,缓冲液的pH均保持相对稳定。 (3)对生物材料的处理(图3) 结论:无论滴加HCl还是NaOH,生物材料的pH均保持相对稳定。  比较以上三图中曲线变化规律可知: 生物材料的性质类似于缓冲液而不同于自来水,说明生物材料内含有缓冲物质,因而能维持pH相对稳定。 4、PH值稳定的意义 保证酶能正常发挥其活性,维持新陈代谢的正常顺利进行。 【补充】——缓冲物质 1、概念:血液中含有许多对对酸碱度起缓冲作用的物质。 2、组成:每一对缓冲物质都是由一种弱酸和相应的一种强碱盐组成。 (如:H2CO3/NaHCO3 NaH2PO4/Na2HPO4) 3、作用:使血液的酸碱度不会发生很大的变化,从而维持在相对稳定的状态. 4、生物体维持pH稳定的机制:  二、内环境的动态变化 1、调查:体温的日变化规律 1)体温:指人体内部的温度。 ⑴、口腔:36.7—37.7°C(平均:37.2°C) ⑵、腋窝:36.0—37.4°C(平均:36.8°C) ⑶、直肠:36.9—37.9°C(平均:37.5°C)——最接近人的真实体温(体温随年龄增长而缓慢降低;女性体温平均高于男性0.3°C) 2)体温恒定的意义: 恒定的体温能够保证酶的活性适合于新陈代谢的需要,从而确保新陈代谢的正常进行。 2、稳态的概念 正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态,称为稳态。 ※内环境稳态的具体内容:酸碱度、温度、渗透压等理化性质和各种化学物质的含量等。 3、对内环境稳态的理解 1)稳态不是恒定不变的,而是相对恒定的一种动态变化; 2)这种动态变化保持在一定范围内。 三、对稳态调节机制的认识 1、维持内环境稳态的基础人体各个器官、系统协调一致地正常运行,是维持内环境稳态的基础。  3、稳态的调节机制: 目前普遍认为,神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。 四、内环境稳态的重要意义 内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。 (1)渗透压——维持组织细胞结构与功能的重要因素。 (2)适宜的温度和酸碱度——细胞代谢所需的酶正常发挥催化作用的必要条件。 (3)正常血糖含量和血液中的含氧量——供给机体所需能量的重要保障。 (4)内环境中积累过多的代谢产物(如CO2、尿素、氨等)——会使机体中毒。 ※机体维持稳态的调节能力是有一定限度的,若外界环境变化过于剧烈或人体自身调节能力出现障碍时内环境稳态会遭到破坏。 (责任编辑:admin) |