|

2022~2023学年度第一学期期末教学检测

高二语文试题

注意事项:

1.本试题共10页,满分150分,时间150分钟。

2.答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。

3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试题不回收。

第Ⅰ卷(阅读题 共70分)

一、现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

史传创作传统、唐代史传创作的盛况及自身的史学意识,促进了柳宗元的传记文学创作。其时柳宗元辅时及物的文章观念恰与主流文学中的经世思想相切合,由是,劝善惩恶的写作宗旨便被确定下来。章士钊在《柳文指要》中指出:“‘有益于世’四字,为子厚律己化人、万变不离之主旨。”他认为柳宗元传记文学写作的目的在于有益于世,这与其劝善惩恶的作传宗旨是相契合的。

《宋清传》记“市人”宋清卖药一事。其人不计小利,乐于赊出良药给贫苦病患,年末则亲自焚毁无力还账者之债券。其他商人惑于宋清之言行,讥之为蠢人。柳宗元则持相反评价,认为宋清此举是目光长远、心胸宽广而非愚人的表现,肯定其深谙经商之道,赞扬他与人为善、治病救人的美德,并由此反观朝中士大夫“炎而附,寒而弃,鲜有能类清之为者”,指出其见利忘义、趋炎附势的卑劣行径,批判了这一群体的市侩主义作风。桐城派吴德旋曾贬斥该文“用意太歼太刻,则亦近小说”,则说明柳氏此类作品已经触痛了封建士大夫。《蝜蝂传》是一篇仅160余字的短小寓言。以“蝜蝂者,善负小虫也”起句,以“善负”二字统领全文,突出蝜蝂“善负物”和“好上高”的特点。文本以蝜蝂为喻,重在描述“今世之嗜取者”。先写其捞取钱财的贪婪习性,再写其因贪婪而挫跌,却不知悔改,终至灭亡。文章在结构上相互映衬,以善负小虫类比嗜取小人,前者“卬其首负之”与后者“不知为己累也”,一为状其外形,一为剖其内心,连类而及,其骄矜而又愚顽的情态如出一辙。篇末评论世相,表明贪婪之人蝜蝂式的悲哀,发人深省。林纾评论柳宗元的寓言“必有一句最有力量,最透辟者镇之”,不为过矣。

《种树郭橐驼传》《梓人传》是柳宗元任职长安时所写。其时政治清明,作者仕途平坦,故而笔下的郭橐驼、梓人皆为能工善规的百姓。郭橐驼种树能够顺应树木的生长规律,因而所种之树皆可成活且硕果累累。柳宗元将郭橐驼种树之道与吏治之理相提并论,认为要使百姓安居乐业、繁衍生息。作者代郭橐驼发论,以朴素的笔调描绘出一幅百姓不堪庸吏骚扰、困苦疲乏的图像,展示了作者体恤人民疾苦的情怀和对其时为官之风的警戒。吴楚材、吴调侯评《种树郭橐驼传》:“前写郭橐驼种树之法,琐琐述来,涉笔成趣,纯是上圣至理,不得看为山家种树方,末入官理一段,发出绝大议论,以规讽世道。守官者当深体此文。”《梓人传》以建筑工头杨潜口吻自迷,开篇即交代梓人技艺精湛且擅长指挥诸工匠建筑官衙私宅。柳公认为“梓人之道类于相”,其建造之术与为官之理相同,足以值得为相之人效法,指出统治者须明白为相之道,懂得任人唯贤。张伯行谓:“相臣之道,备于此篇。末段更补出以道事君、不可则止意,是古今绝大议论。”伯行之论颇富见地。

(选自龚平《柳宗元传记文思想性谫论》,有删减)

1. 下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 柳宗元传记文学创作受到了主客观因素影响,章士钊认为其创作目的是有益于世。

B. 《宋清传》《蝜蝂传》两篇传记,都运用对比的手法,表达了劝善惩恶的写作宗旨。

C. 《宋清传》有对美德的赞美也有对市侩作风的鞭挞,《蝜蝂传》只有对贪婪的鞭挞。

D. 《种树郭橐驼传》《梓人传》写的都是能工善规百姓,因为当时作者主客观环境好。

2. 下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A. 文章引述章士钊的话语,意在指出柳宗元的传记具有劝善惩恶的作传宗旨。

B. 文章在论述《宋清传》《蝜蝂传》之后都引述他人的话来佐证柳氏传记的特点。

C. 文章对柳氏传记两个写作宗旨的论述,都既有整体概述,又有具体的举例。

D. 文章分别引述前人话语指出《种树郭橐驼传》《梓人传》结尾皆“绝大议论”。

3. 根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 柳宗元提出了辅时及物的文章创作观念,这一观念的核心就是劝善惩恶思想。

B. 《宋清传》触痛了封建士大夫,招来了他们的贬斥,指责它“用意太歼太刻”。

C. 《蝜蝂传》前文重在描述蝜蝂特点,篇末评论世相,林纾高度评价了这一写法。

D. 本文对吴楚材、吴调侯的评点只作了引述,对张伯行的评点有引述还有评价。

【答案】1. B 2. C 3. A

【解析】

【1题详解】

本题考查学生筛选并整合文本信息的能力。

B.“都运用对比的手法”不正确。《宋清传》中有宋清品行与朝中士大夫品行的对比;而《蝜蝂传》则无蝜蝂与贪婪之人的对比,他们的性质是相同的,构不成对比。

故选B。

【2题详解】

本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。

C.“都既有整体概述”的说法不正确。对第二个写作宗旨的论述只有具体的举例论述,没有整体的概述。

故选C。

【3题详解】

本题考查学生分析概括作者的观点态度的能力。

A.“这一观念的核心就是劝善惩恶思想”不正确,原文没有这种说法,而且下文所写的“关注民生”也属于他“辅时及物”的范畴。

故选A。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一

生物多样性关系人类福祉,是人类赖以生存和发展的重要基础。人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然,加大生物多样性保护力度,促进人与自然和谐共生。

1972年,联合国召开人类环境会议,与会各国共同签署了《人类环境宣言》,生物资源保护被列入二十六项原则之中。1993年,《生物多样性公约》正式生效,公约确立了保护生物多样性、可持续利用其组成部分以及公平合理分享由利用遗传资源而产生的惠益这三大目标,全球生物多样性保护开启了新纪元。

作为最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一,中国一贯高度重视生物多样性保护,不断推进生物多样性保护与时俱进、创新发展,取得了显著成效,走出了一条中国特色生物多样性保护之路。

中共十八大以来,在习近平生态文明思想引领下,中国坚持生态优先、绿色发展,生态环境保护法律体系日臻完善、监管机制不断加强、基础能力大幅提升,生物多样性治理新格局基本形成,生物多样性保护进入新的历史时期。当前,全球物种灭绝速度不断加快,生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险。2020年9月30日,习近平主席在联合国生物多样性峰会上指出,要站在对人类文明负责的高度,探索人与自然和谐共生之路,凝聚全球治理合力,提升全球环境治理水平。中国将秉持人类命运共同体理念,继续为全球环境治理贡献力量。

(摘自国务院新闻办公室发表的《中国的生物多样性保护》白皮书)

材料二

在这次研究中,我们试图从一个比较整体性的角度,理解年轻人对于生物多样性的认知与态度,梳理年轻人与生物多样性之间的关系现状,也想进一步探索,如何可以增加年轻人对这个议题的关注、了解与行动。

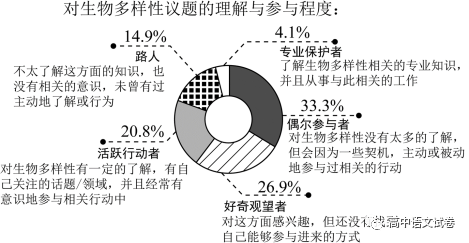

此次研究的覆盖面较广。在对生物多样性议题的理解与参与上,包含了没有主动关注这一议题的“路人”、对生物多样性保护感兴趣的观望者和已经在采取保护行动的行动者等。

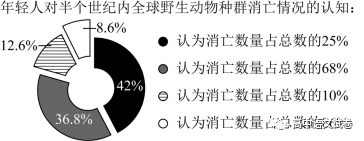

根据世界自然基金会发布的《地球生命力报告2020》,自1970年到2016年间,全球野生动物种群数量在短短不到半个世纪消亡了68%,地球生命力指数在不到50年的时间里平均下降超过一半。

(摘编自《2021年轻人保护生物多样性行动洞察》)

材料三

据新华社消息,《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议第一阶段会议11日在昆明开幕。10日,中国科学院在昆明植物研究所发布了多项生物多样性成果。

“我国已基本实现了在国家水平摸清主要生物类群和植被类型的目标。”中科院副院长张亚平从生物多样性资源的现状、保护、收集、保藏、开发和利用,及大数据平台建设等方面介绍了中科院相关成果。

2021年发表的《中国生物物种名录(2021版)》中包含了11.5万个生物物种。仅2020年,我国发表的新物种超过2400种,占全球新发表物种总数的10%以上。近年来,中国建立了生物多样性监测与研究网络,其中,鸟类网用卫星追踪器标记了140多种4000多只迁徙鸟类40多亿条数据。正在开展的第二次青藏高原科学考察和即将启动的第三次新疆自然资源科考等将为我国生物多样性的本底和变化提供翔实资料。

《中国科学院生物资源目录》汇集了735万份生物资源数据。中国西南野生生物种质资源库保存了17468种、25.8万份生物种质资源,使我国的特有种、珍稀濒危种及具有重要经济、生态和科研价值的物种安全得到有力保障。

中国科学院主导或联合发起的“万犬国际基因组计划”“万种鸟类基因组计划”“万种鱼类基因组计划”等为理解生物多样性起源与演化提供了崭新视角。

张亚平表示,生物多样性相关的科学研究对制订生物多样性保护规划提供了重要科学支撑,对我国履行《生物多样性公约》具有重要意义。

(摘编自岳冉冉《我国已基本摸清主要生物类群和植被类型》)

4. 下列对材料一相关内容理解和分析,不正确的一项是( )

A. 生物多样性是人类赖以生存和发展的重要基础,世界各国都应加大生物多样性保护力度,促进人与自然和谐共生。

B. 从1972年联合国《人类环境宣言》签署,到1993年《生物多样性公约》正式生效,全球生物多样性保护力度逐步加大。

C. 作为最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方,我国在生物多样性保护中走出了一条中国特色保护之路。

D. 面对全球物种灭绝速度不断加快等生物多样性现状,中国将秉持人类命运共同体理念,继续致力于全球环境治理。

5. 下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A. 《2021年轻人保护生物多样性行动洞察》研究覆盖面较广,在对生物多样性议题的理解与参与调查上包含了近三成的偶尔参与者。

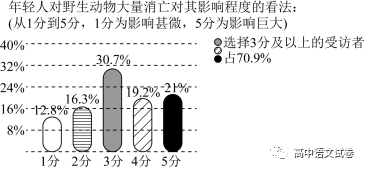

B. 自1970年到2016年间,全球野生动物种群数量在短短不到半个世纪消亡了68%,但在调查中有超过60%的受访者并不知道这一数据。

C. 调查中超过70%的受访者都认为野生动物种群大量消亡对他们来说有着重要的影响,这为研究提供了一个比较整体性的角度。

D. 中科院副院长张亚平在昆明植物研究所发布了中科院多项生物多样性成果,我国已基本摸清主要生物类群和植被类型。

6. 请简要概括我国在推进全球生物多样性保护中所持的态度和取得的成果。

【答案】4. C 5. B

6. (1)态度:①我国一直保持高度重视、积极参与、合力推进、创新发展的态度;②是最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一;③坚持生态优先绿色发展的理念,致力于提升全球环境治理水平。

(2)成果:①生物多样性治理新格局基本形成;②我国已基本实现了在国家水平摸清主要生物类群和植被类型的目标;③建立了生物多样性监测与研究网络。

【解析】

【4题详解】

本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

C.“作为最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方”错误,原文为“作为最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一”。

故选C。

【5题详解】

本题考查学生归纳内容要点,概括中心意思的能力。

A.“近三成的偶尔参与者”错误,据材料二图一显示偶尔参与者的数量为33.3%,并不是“近三成”。

C.“这为研究提供了一个比较整体性的角度”错误,“这”承前指代前面的调查结果,材料二虽说到“在这次研究中,我们试图从一个比较整体性的角度”,选项前后之间没有必然联系。

D.“我国已基本摸清主要生物类群和植被类型”曲解文意,材料三原文为“我国已基本实现了在国家水平摸清主要生物类群和植被类型的目标”。

故选B。

【6题详解】

本题考查学生归纳内容要点,概括中心意思的能力。

态度:

由材料一第三段“作为最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一,中国一贯高度重视生物多样性保护,不断推进生物多样性保护与时俱进、创新发展,取得显著成效”可知,中国是最早签署和批准“生物多样性公约”的缔约方之一;在多样化保护方面,与时俱进、创新发展。

由材料一最后一段“中国坚持生态优先、绿色发展,生态环境保护法律体系日臻完善、监管机制不断加强、基础能力大幅提升,生物多样性治理新格局基本形成,生物多样性保护进入新的历史时期”可知,中国坚持生态优先、绿色发展的理念;

由材料一最后一段“要站在对人类文明负责的高度,探索人与自然和谐共生之路,凝聚全球治理合力,提升全球环境治理水平”可以概括出,探索人与自然和谐发展之路,提升环境治理水平。

成果:

由材料三第二段“‘我国已基本实现了在国家水平摸清主要生物类群和植被类型的目标。’中科院副院长张亚平从生物多样性资源的现状、保护、收集、保藏、开发和利用,及大数据平台建设等方面介绍了中科院相关成果”可知我国已基本实现了国家水平摸清主要生物类群和植被类群;

由材料三第三段“近年来,中国建立了生物多样性监测与研究网络”,可以概括出,我国建立了生物多样性检测与研究网络;

由材料一最后一段“中国坚持生态优先、绿色发展,生态环境保护法律体系日臻完善、监管机制不断加强、基础能力大幅提升,生物多样性治理新格局基本形成,生物多样性保护进入新的历史时期”可以概括出生物多样性治理新格局基本形成。

(三)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

我是一个中国人——散步随想(节选)

汪曾祺

我是一个中国人。

中国人必然会接受中国传统思想和文化的影响,我接受了什么影响?道家?中国化了的佛家——禅宗?都很少,比较起来,我还是接受儒家的思想多一些。

我不是从道理上,而是从感情上接受儒家思想的。我认为儒家是讲人情的,是一种富于人情味的思想。《论语》里的孔夫子是一个活人。他可以骂人,可以生气着急,赌咒发誓。

我很喜欢《论语·子路曾皙冉有公西华侍坐章》。“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”我以为这是一种很美的生活态度。

我欣赏孟子的“大人者,不失其赤子之心”。

我认为陶渊明是一个纯正的儒家。“暧暧远人村,依依墟里烟,狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”我很熟悉这样的充满人的气息的“人境”,我觉得很亲切。

我喜欢这样的诗:“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”,“顿觉眼前生意满,须知世上苦人多”。这是蔼然仁者之言。这样的诗人总是想到别人。

有人让我用一句话概括出我的思想,我想了想,说:我大概是一个中国式的抒情的人道主义者。

我不了解前些时报上关于人道主义的争论的实质和背景。我愿意看看这样的文章,但是我没有力量去作哲学上的论辩。我的人道主义不带任何理论色彩,很朴素,就是对人的关心,对人的尊重和欣赏。

讲一点人道主义有什么不好呢?说老实话,不是十年文化大革命的惨痛教训,不是经过拨乱反正,我是不会产生对于人道主义的追求,不会用充满温情的眼睛看人,去发掘普通人身上的美和诗意的。不会感觉到周围生活生意盎然,不会有碧绿透明的幽默感,不会有我近几年的作品。

关于现代派。

我的意见很简单:在民族传统的基础上接受外来影响,在现实主义的基础上吸收现代派的某些表现手法。

最新的现代派我不了解,我知道一点的是老一代的现代派。我曾经很爱读弗·沃尔芙和阿索林的作品(通过翻译)。我觉得在社会主义现实主义的旗帜下的某些苏联作家是吸收了现代派的表现手法的。比如安东诺夫的《在电车上》,显然是用意识流的手法写出来的。意识流是可以表现社会主义内容的,意识流和社会主义内容不是不相容,而是可以给社会主义文学带来一股清新的气息的。

我的一些颇带土气的作品偶尔也吸取了一点现代派手法,比如我在《钓人的孩子》一开头写抗日战争时期昆明大西门外的忙乱纷杂的气氛,用了一系列静态的,只有名词,而无主语、无动词的短句,后面才说出“每个人带着他一生的历史和半个月的哀乐在街上走”,这颇有点现代派的味道。我写过一篇《求雨》,写栽秧时节不下雨,望儿的爸爸和妈妈一天抬头看天好多次,天蓝得要命,望儿的爸爸和妈妈的眼睛是蓝的。望儿看着爸爸和妈妈,望儿的眼睛也是蓝的。望儿和一群孩子上街求雨,路上的行人看着这支幼弱、褴褛、有些污脏而又神圣的小小的队伍,行人的眼睛也是蓝的。这也颇有点现代派的味道(把人的眼睛画蓝了,这是后期印象派的办法)。我觉得这没有什么不可以。而且我觉得只有这样写才能达到预期的效果。也可以说,这样写是为了主题的需要。

我觉得现实主义是可以、应该、甚至是必须吸收一点现代派的手法的,为了使现实主义返老还童。

但是我不赞成把现代派作为一个思想体系原封不动地搬到中国来。

爱护祖国的语言。一个作家应该精通语言。一个作家,如果是用很讲究的中国话写作,即使他吸收了外来的影响,他的作品仍然会具有鲜明的民族风格。外来影响和民族风格不是对立的矛盾,民族风格的决定因素是语言。“五四”以后不少着力学习西方文学的格律和方法的作家,同时也在着力运用中国味儿的语言。徐志摩(他是浙江硖石人)、闻一多(湖北浠水人),都努力地用北京话写作。中国第一个有意识地运用意识流方法,作品很像弗·沃尔芙的女作家林徽音(福州人),她写的《窗子以外》、《九十九度中》,所用的语言是很漂亮的地道的京片子。这样的作品带洋味儿,可是一看就是中国人写的。

外国的现代派作家,我想也是精通他自己的国家的语言的。

用一种不合语法,不符合中国的语言习惯的,不中不西、不伦不类的语言写作,以为这可以造成一种特殊的风格,恐怕是不行的。

我的作品和我的某些意见,大概不怎么招人喜欢。姥姥不疼,舅舅不爱。也许我有一天会像齐白石似的“衰年变法”,但目前还没有这意思。我仍将沿着这条路走下去。有点孤独,也不赖。

(有删改)

【相关链接】

文艺随笔是一种形式灵活、笔调轻松、富有趣味性的批评样式。随笔很注重内容的知识性,它不像规范的论文那样,注重逻辑和理论论证,而是选用富有趣味性的材料作铺垫,从中引出对某种观点和哲理的议论,再与文学领域的有关话题联系起来加以评论。与此相关,随笔的行文很讲究文采,笔调轻松活泼,亲切随意,深入浅出。批评家常以生动的述说、形象的描绘和巧妙的比喻创造出富有诗意的境界,寓抽象的道理于具体可感的图画之中,尽量避免枯燥的说理和严谨的论证,增强了文章的可读性和艺术魅力。也有些随笔重在描述对文学的印象、感受,并不注重对知识的阐述,这类文章感情充沛,讲求文采,可读性很强,但学理性相对稍弱。

7. 下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 在作者笔下,“人道主义”是儒家思想根基加上政治风波淘洗后的结果,是对人的关心、尊重和欣赏。

B. 文中引用孔孟、陶渊明等诸多古人之言,传递出“儒家是讲人情”“是一种富于人情味的思想”的观点,同时也增添了文章的文学性。

C. 几位作家名字后的括号,作用是“对相关内容进行补充说明”,说明他们虽非北京人,却能用讲究的中国话进行写作。

D. “我仍将沿着这条路走下去。有点孤独,也不赖”一句,表现出作者对自己观点和原则的坚持,同时也表达了他对齐白石晚年变通画法的不认同。

8. 请结合全文,简要分析“一个中国式的抒情的人道主义者”这句话的含义。

9. 请结合相关链接,评析汪曾祺的这篇文章具有文艺随笔的哪些写作特点。

【答案】7. D 8. ①“中国式的”,是说作者更多地受到儒家思想影响。②“抒情的”,是说在作者笔下,无论是对境、对物、对生活,都表现出深沉的感情。③“人道主义者”,是说作者对人的关心,对人的尊重和欣赏。

9. ①旁征博引,注重知识的丰富性和材料的趣味性。作者多处列举古人之言、现代文学名家的作品语言来论证自己的观点。②笔调轻松,注意行文的理趣性。作者用“使现实主义返老还童”的拟人修辞谈现代派笔法,在文末用俗语自谦,行文灵动轻松。③思想深刻,注重见解的独特性和思想的深刻性。作者对不同问题有自己独到的见解,在文末表达了自己“坚持此路,不怕孤独”的文艺坚持。

【解析】

【7题详解】

本题考查学生分析鉴赏文本内容和艺术特色的能力。

D.“也表达了他对齐白石晚年变通画法的不认同”错误。由原文最后一段“也许我有一天会像齐白石似的‘衰年变法’,但目前还没有这意思。我仍将沿着这条路走下去。有点孤独,也不赖”可知,作者主要是想表明对自己观点和原则的坚持,以及不确定自己会坚持多久的内心感受,没有对齐白石的“衰年变法”表达明确态度。

故选D。

【8题详解】

本题考查学生体会重要语句的丰富含意的能力。

结合“我是一个中国人”“比较起来,我还是接受儒家的思想多一些”可知,此处的“中国式”是指作者更多地受到儒家思想影响。

结合“我很熟悉这样的充满人的气息的‘人境’,我觉得很亲切”“这是蔼然仁者之言,这样的诗人总是想到别人”等句可知,“抒情的”,是说在作者笔下,无论是对境、对物、对生活,都表现出深沉的感情。

结合“我的人道主义不带任何理论色彩,很朴素,就是对人的关心,对人的尊重和欣赏”可知,作者关心人,尊重和欣赏人,因此是“人道主义者”。

【9题详解】

本题考查学生评价分析文本写作特点的能力。

相关链接说“文艺随笔是一种形式灵活、笔调轻松、富有趣味性的批评样式。随笔很注重内容的知识性”。在谈“人道主义”时,汪曾祺列举了孔子、孟子、陶渊明的言论、作品,来说明作者所认可推崇的“中国式的抒情的人道主义”;在谈“现代派”时,作者列举自己作品中的情节设计,来说明加入“现代派”的笔法可以为现实主义增色;在谈“爱护祖国语言”时,列举了几位现代文学名家的作品语言来佐证。可见,这篇文章旁征博引,注重知识的丰富性和材料的趣味性。

相关链接说“随笔的行文很讲究文采,笔调轻松活泼,亲切随意,深入浅出。批评家常以生动的述说、形象的描绘和巧妙的比喻创造出富有诗意的境界,寓抽象的道理于具体可感的图画之中,尽量避免枯燥的说理和严谨的论证,增强了文章的可读性和艺术魅力”。作者在文末用了“舅舅不疼,姥姥不爱”的俗语来自谦,也用了“齐白石衰年变法”的事例来类比;用“颇带土气”戏谑自己的作品,用“使现实主义返老还童”等拟人的修辞来谈现代派的笔法。可见,这篇文章笔调轻松,注意行文的理趣性。

作者对不同问题有自己独到的见解,作者在文中肯定了作为中国的作家,受儒家思想影响之深,以及对祖国语言文字的热爱和熟稔,反对把西方的理论原封不动地搬来中国,同时表达了自己“坚持此路,不怕孤独”的文艺坚持。可见,这篇文章思想深刻,注重见解的独特性和思想的深刻性。

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

人君之欲平治天下而垂荣名者,必尊贤而下士。夫朝无贤人犹鸿鹄之无羽翼也虽有千里之望犹不能致其意之所欲至矣是故游江海者托于船致远道者托于乘欲霸王者托于贤伊尹、吕尚、管夷吾、百里奚,此霸王之船乘也。是故吕尚聘而天下知商将亡,而周之王也;管夷吾、百里奚任,而天下知齐秦之必霸也,岂特船乘哉!

齐景公问于孔子曰:“秦穆公其国小,处僻而霸,何也?”对曰:“其国小而志大,虽处僻而其政中,其举果,其谋和,其令不偷。亲举五段大夫(注:指百里奚)于系缧之中,与之语三日而授之政,以此取之,虽王可也,霸则小矣。”

齐景公伐宋,至于岐堤之上,登高以望,太息而叹曰:“昔我先君桓公,长毂八百乘以霸诸侯。今我长毂三千乘,而不敢久处于此者,岂其无管仲欤!”弦章对曰:“臣闻之,水广则鱼大,君明则臣忠。昔有恒公,故有管仲;今恒公在此,则车下之臣尽管仲也。”

周公摄天子位七年,布衣之士,执赞所师见者十二人,穷巷白屋所见者四十九人,时进善者百人,教士者千人,官朝者万人。当此之时,诚使周公骄而且吝,则天下贤士至者寡矣。苟有至者,则必贪而尸禄者也,尸禄之臣,不能存君矣。

卫君问于田让曰:“寡人封侯尽千里之地,赏赐尽御府缯帛而士不至,何也?”田让对曰:“君之赏赐,不可以功及也;君之诛罚,不可以理避也;犹举杖而呼狗,张弓而祝鸡矣;虽有香饵而不能致者,害之必也。”

(节选自《说苑·尊贤》,有删改)

10. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 夫朝无贤人犹鸿鹄之/无羽翼也/虽有千里之望/犹不能致其意之所欲至矣/是故游江海者托于船/致远道者托于乘/欲霸王者托于贤/

B. 夫朝无贤人/犹鸿鹄之无羽翼也/虽有千里之望/犹不能致/其意之所欲至矣/是故游江海者托于船/致远道者托于乘/欲霸王者托于贤/

C. 夫朝无贤人/犹鸿鹄之无羽翼也/虽有千里之望/犹不能致其意之所欲至矣/是故游江海者托于船/致远道者托于乘/欲霸王者托于贤/

D. 夫朝无贤人犹鸿鹄之/无羽翼也/虽有千里之望/犹不能致/其意之所欲至矣/是故游江海者托于船/致远道者托于乘/欲霸王者托于贤/

11. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. “而垂荣名者”与“其翼若垂天之云”(《逍遥游》)两句中的“垂”字含义不同。

B. “其举果”与“汝不果来”(《祭十二郎文》)两句中的“果”字含义不同。

C. “虽王可也”与“虽无风,亦浪涌”(《过小孤山大孤山》)两句中的“虽”含义相同。

D. “周公摄天子位七年”与“摄乎大国之间”(《论语·先进》)两句中的“摄”字含义相同。

12. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 齐景公向孔子询问秦穆公国小地僻却能称霸的原因,孔子认为穆公志向远大,为政恰当,能在囚犯中选拔并重用百里奚,像他这样做都可以称王了,何况称霸。

B. 齐景公感叹当年桓公凭借八百辆兵车称霸诸侯,而如今自己兵车超过桓公却不敢长久呆在岐堤,是因为没有管仲。弦章指出君明则臣忠,有桓公才有管仲。

C. 周公非常礼贤下士,曾多次携带礼物去拜见平民百姓,按时举荐贤才,亲自教导士人,假如周公傲慢而且吝啬,那么前来投奔的贤士就会少得多。

D. 卫君觉得自己封赏非常大方,可贤士仍不来,有点想不通。田让认为他公私不分,奖赏不能凭功获得,处罚不能靠理避开,必然受到伤害,所以贤士不来。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)管夷吾、百里奚任,而天下知齐秦之必霸也,岂特船乘哉!

(2)苟有至者,则必贪而尸禄者也,尸禄之臣,不能存君矣

【答案】10. C 11. D 12. D

13. (1)管仲、百里奚被任用,天下人就知道齐、秦一定会称霸了,难道仅仅是船只和车马吗!

(2)如果有来投奔的,那么一定是贪婪而且白吃俸禄的人,白吃俸禄的臣子,是不能保全国君的。

【解析】

【10题详解】

本题考查学生文言文断句的能力。

句意:朝廷没有贤臣,就像鸿鹄没有翅膀一样,虽然有飞翔千里的愿望,还是不能达到自己心中想要到达的地方。所以越过江海的人要依靠船只,到达远方的人要依靠车马,想要称霸成王的人要依靠贤士。

“鸿鹄之无羽翼”是完整主谓结构,“之”表示取消句子独立性,中间不能断开,排除AD;

“致”是动词,“其意之所欲至矣”是它的宾语,中间不能断开,排除B。

故选C。

【11题详解】

本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.正确。“荣”,“流传”;句意:把光荣的名声流传到后世。/“垂”,“悬挂”;句意:翅膀就好像挂在天边的云彩。

B.正确。“果”,“果断”;句意:他的行为果断。/“果”,“成为现实”;句意:你没能来成。

C.正确。“虽”,“即使”;句意:即使称王也可以。/“虽”,“即使”;句意:即使无风,浪也很大。

D.错误,含义不同。“摄”,“代理”;句意:周公代理天子执政有七年时间。/“摄”,“夹、迫近”;句意:夹在大国之间。

故选D。

【12题详解】

本题考查学生理解文章内容的能力。

D.“公私不分”错误,由原文“君之赏赐,不可以功及也;君之诛罚,不可以理避也”可知,是说“您赏赐,(臣子)不能够依靠伟绩获得;您的处分,(臣子)不能够依照情理去避让”,也就是田让认为他“赏罚不明”,而非“公私不分”。

故选D。

【13题详解】

本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“任”,被任用;“霸”,称霸;“岂……哉”,难道……吗;“特”,只、仅仅。

(2)“尸禄”,白吃俸禄,不做实事;“苟……则……”,如果……那么……;“存”,保全。

参考译文:

君王要想使天下安定太平,把光荣的名声流传到后世,一定要尊重贤臣,谦虚地对待士人。朝廷没有贤臣,就像鸿鹄没有翅膀一样,虽然有飞翔千里的愿望,还是不能达到自己心中想要到达的地方。所以越过江海的人要依靠船只,到达远方的人要依靠车马,想要称霸成王的人要依靠贤士。伊尹、吕尚、管夷吾、百里奚,这就是称霸称王的船只和车马。吕尚被聘用,天下人就知道商将要灭亡而周将要称王了;管仲、百里奚被任用,天下人就知道齐、秦一定会称霸了,难道仅仅是船只和车马吗!

齐景公问孔子说:“秦穆公的国家小,地方偏僻却能称霸,为什么呢?”孔子回答说:“他的国家小但他志向远大,地方虽偏僻但他的为政恰当,他的行为果断,他的谋略周全,他的法令不随便。亲自从囚犯中选拔了五段大夫(百里奚),和他谈论了三天就把国家大事交给他。秦穆公这样做,即使称王也可以,称霸还算小的了。”

齐景公攻打宋国,来到岐堤上面,登高而望,长叹道:“过去我的先王桓公,只有八百辆兵车,就能在诸侯中称霸。如今我有三千辆兵车,却不敢长久地呆在这里,难道是因为没有管仲的缘故吗?”弦章回答说:“我听说,水面宽广,鱼儿就长的大,君王圣明,臣子就忠诚。从前,因为有桓公,所以才有管仲;现在如果桓公在这里,那么车下的大臣就全都是管仲了。”

周公代理天子执政有七年时间,这期间平民百姓中被周公当作老师一样来执礼相见的有十二人,贫穷百姓中被周公接见的有四十九人,得到周公按时举荐的贤才有百余人,受过周公教导的士人有千人,在朝廷做官的有万人。就在那个时候,如果周公傲慢而且吝啬,那么前来投奔的贤士就会很少。如果有来投奔的,那么一定是贪婪而且白吃俸禄的人,白吃俸禄的臣子,是不能保全国君的。

卫君问田让:“寡人分封爵位时用尽千里之地,赏赐贤士时用尽国库里的丝绸布帛,可是贤士仍不前来,是什么原因呢?”田让回答说:“您的赏赐,(臣子)不能够依靠伟绩获得;您的处分,(臣子)不能够依照情理去避让;这就像拿起棍棒去唤狗,拉开弓去逗鸡;即使有香饵引诱却不能使他们到来,因为伤害是必然的。”

(节选自《说苑·尊贤》,有删改)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的古诗,完成下面小题。

书鄢陵王主薄所画折枝二首(其一)

苏轼

论画以形似,见与儿童邻。

赋诗必此诗,定非知诗人。

诗画本一律,天工与清新。

边鸾①雀写生,赵昌②花传神。

何如此两幅,疏澹含精匀。

谁言一点红,解寄无边春

【注释】①边鸾:唐朝著名花鸟画家。②赵昌:北宋花鸟画坛的杰出画家。

14. 下列对本诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 从诗题可知,本诗是苏轼为鄢陵王主薄所画折枝图而作的题画诗。

B. 前四句阐释论画、赋诗的标准,诗人认为追求形似的画作具有邻家儿童般的纯真。

C. 七、八两句极言两位画家笔下之物形神兼备,为后面写王主簿画作精妙做铺垫。

D. 本诗先由大处入笔,然后层层推进,最终归结到王主簿的折枝画。

15. 请结合本诗和《文与可画筼筜谷偃竹记》,简要分析苏轼推崇的“画法”有怎样的内涵,本诗还揭示了苏轼怎样的“诗法”。

【答案】14. B 15. 画法:①不能片面追求形似,而要追求自然、神似(神韵)。②作画要做到胸有成竹,才能意在笔先。

诗法:强调浑然天成,不能落入俗套,而要追求言外之味、意外之旨。

【解析】

【14题详解】

本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析能力。

B.“诗人认为追求形似的画作具有邻家儿童般的纯真”理解错误。“论画以形似,见与儿童邻”是说以形似作为论画的标准,其见识就像邻家儿童一样肤浅、幼稚。

故选B。

【15题详解】

本题考查学生评价作者的观点态度的能力。

首先,对于苏轼推崇的“画法”有怎样的内涵,可以从诗中“论画以形似,见与儿童邻”一句可知,苏轼认为,如果一个人的画只刻意追求形似,其见识就像邻家儿童一样肤浅、幼稚。那么正确的做法该是如何呢?作者接着给出了回答,“天工与清新”,无论是作诗还是作画,都要赋咏事物的神韵。所以作画要自然、神似,不能片面追求形似。而联系苏轼在《文与可画筼筜谷偃竹记》中提出的观点,“故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣”,文章说文与可认为画竹“必先得成竹于胸中”,画竹之前先要把握对象的整体形象和精神实质,做到融会于心,酝酿成熟,然后振笔直书,一气呵成,才能生动传神地把它再现出来。这实际是主张意在笔先,反对临画敷衍;主张整体上的“神似”,反对枝节之间的“形似”。

而苏轼对“诗法”的态度,从诗中“诗画本一律,天工与清新”可知,作诗也要讲究清新自然。而“赋诗必此诗,定非知诗人”中“必此诗”指单纯摹写外形,不讲神韵,意尽句中,不求言外之意韵。这是对那些胶柱鼓瑟的蹩脚诗人的批评,写诗如果仅仅停留在事物的外象特征上,就一定不是个好的、优秀的诗人。可见作者作诗提倡强调浑然天成,不能落入俗套,要追求言外之味、意外之旨。写诗只限于摹写形象,不讲究神韵和意境,这种人一定不是懂得诗的人。无论是绘画或者诗词等文艺创作中,不能只重形似,而要描绘出人或事物的神韵,创造意境,这才是上乘之作。“赋诗必此诗,定知非诗人”,苏轼这两句诗确是深刻的经验之谈。

(三)名篇名句默写(6分)

16. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《逍遥游》中“__________________________,__________________________”两句,具体说明了“小年”在认识上的局限性。

(2)李煜在《虞美人》中,用“__________________________,__________________________”两句勾联现实与过去,抒发了深沉的故国之思、亡国之痛。

(3)不吸取经验教训让人痛惜,正如杜牧在《阿房宫赋》中说“__________________________,__________________________”。

【答案】 ①. 朝菌不知晦朔 ②. 蟪蛄不知春秋 ③. 小楼昨夜又东风 ④. 故国不堪回首月明中 ⑤. 后人哀之而不鉴之 ⑥. 亦使后人而复哀后人也

【解析】

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

易错字词:晦朔、蟪蛄、堪、鉴。

第Ⅱ卷(表达题 共80分)

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

我觉得散文首先是好好说话,不用力。新散文也好,原生态也好,都不过是衣裳。我们可以穿不同的衣服,但是不能为了穿衣服,而把自己的身体扭曲。我经常看到《一把刀子割破夏天》《被水洗掉的稻田》等等一类的散文题目。甚至有一天,我看到一个什么什么大奖,有一篇著名的散文的标题就类似于此,叫做《一枚钉子在某某路上狂奔》。我觉得好笑。有必要这么写文字吗?吃饭,行路,说话,穿衣都是入文的平常片断。有人写吃饱饭以后的样子,有人写饥饿时的样子,这本______。可是,有些新散文的代表作者,一下笔就很用力,把文字像钉子一样往饭桌上砸,仿佛食物是一切比喻的源头,写了半天,______。其实,拼命想着与众不同,就有当作珍珠的危险,强迫症一样扭曲文字正常的流向,________,连好好说话都不会了。此外,当下散文写作,成功的和失败的,乡土散文居多。这些乡村歌手们,是一个旁观者或者路人,他们有熟练的画笔和居高临下的表情。但是,乡土成了可以用油来炒拌的一个食物。滋味虽然有了,却缺少良心。我们确实发现乡土散文正遭遇着前所未有的困惑。它在散文这个文学创作的大花园里不是阳春白雪而是下巴里人。但要看作家是否有真情写出变化着的乡土,是否写出了过去的乡土生活的余味,是否有切身的生命感受和发自内心的爱与感恩。

17. 请在文中横线处填入恰当的成语。

18. 文中画波浪线的句子有语病,请进行修改。

19. 文中画横线的句子使用了比喻的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

【答案】17. 无可非议 不知所云 长此以往

18. 所以,乡土成了一个可以用油来炒拌的食物。虽然有了滋味,却缺少良心。

19. ①把不同类型的散文比作衣服,把写散文比作穿衣服,把写作时用力过度比作为了穿衣服扭曲身体;

②化抽象为形象,生动地表达了散文写作要好好说话不可用力过度的观点。(意对即可)

【解析】

【17题详解】

本题考查学生正确使用成语的能力。

第一空,语境形容散文作者写什么内容都是合情合理,故可用“无可非议”。无可非议:没有什么可以指责的,表示言行合乎情理。可用来形容人、事、思想、行动、品质等。

第二空,语境形容有些新散文的代表作者过于用力,写了半天,不知道到底写的是什么。故可用“不知所云”“不知所以”。不知所云:不知道说的是什么。形容说话内容混乱,无法理解。不知所以:不明白为什么是这样。

第三空,语境指不良写作倾向发展的结果,可填“长此以往”。长此以往:长期这样下去。长此以往的“此”是有所指,并多指不好的情况,作分句,指时间久了会有不好的结果。

【18题详解】

本题考查学生辨析和修改病句的能力。

原文语句有三处语病:

①不合逻辑,根据语境,上文语句与画波浪线的句子为因果关系,而非转折关系,“但是”应改为“所以”或“因此”。

②语序不当,“一个”这个定语应放在“可以用油来炒拌”的前面。

③关联词位置不当,“虽然”放在“滋味”后面,致使“却缺少良心”的主语变成了“滋味”,明显不合文意,应改为“虽然有了滋味”。

故病句改为:所以,乡土成了一个可以用油来炒拌的食物。虽然有了滋味,却缺少良心。

【19题详解】

本题考查学生赏析句子修辞手法和表达效果的能力。

“新散文也好,原生态也好,都不过是衣裳”运用比喻修辞,将“散文比作“衣裳”;“我们可以穿不同的衣服”将“写散文”比作“穿衣服”;“但是不能为了穿衣服,而把自己的身体扭曲”将过度用力地写作散文比作“把自己的身体扭曲”。

整个句子运用多个比喻修辞,将散文、写散文、过度用力写散文比作日常生活中的衣服、穿衣服,化抽象为形象,通俗易懂,生动地表达了散文写作要好好说话不可用力过度的观点。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

我们所熟悉的孔子形象大多源自儒家典籍,其实道家经典《庄子》中也有很多涉及孔子的故事。《庄子》中的孔子既是一代善教的宗师,___________。

关于孔子善教的故事,《庄子》中有异常精彩的描述,颜回是孔子最得意的弟子,究其原因,除了他本人的悟性和勤勉之外,___________。颜回欲去危乱的卫国辅佐卫君,为了使颜回成功的概率更大,孔子设置层层否定,启发他。庄子勾勒的孔子教育方法之脉络,与《论语》中记录的孔子教育理念一致:“不愤不启,不悱不发”“夫子循循然善诱人”。

孔子以师礼待老子,孔子不仅敬仰地位尊贵的道家创始人老子,___________,孔子游历到缁帷之林,闻渔夫与弟子议论,孔子即刻求教,并向渔父行“再拜”札四次。可见,只要是有道之人、孔于就乐于向之求教。

据《天运》篇可知,孔子自三十多岁开始求道,但直到五十一岁还没有得道。尽管如此,孔子仍认为:“朝闻道,夕死可矣!”并南往沛地拜见老子,希望从老子那里听到道。事实上,孔子早在三十岁左右就已学有所成,开创私学,招收门徒;五十一岁时已颇有成就,是老子口中的“贤者”。

20. 请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

21. 简述最后两段的主要内容。要求使用包含因果关系的句子,表达简洁流畅,不超过50个字。

【答案】20. ①又是一位尊师好学学生 ②与孔子的善教息息相关 ③还尊重位低的得道之人

21. ①因为孔子一生都在追求道,②所以他不仅以师礼待老子,③而且还向地位卑微的得道之人求教。

【解析】

【20题详解】

本题考查学生情境补写的能力。

第①空,根据前文“《庄子》中的孔子既是一代善教的宗师”可以推断句式为“又是一位……”;此句应为总起句,前一分句对应第二段,后一分句对应第三、四段,结合三、四段的内容“孔子以师礼待老子”“据《天运》篇可知,孔子自三十多岁开始求道,但直到五十一岁还没有得道”,故可填写“又是一位尊师好学的学生”之类的句子。

第②空,本段写孔子善教,并以颜回为例,分析孔子善教的故事,故可填写“与孔子的善教息息相关”之类的句子。

第③空,根据前文“孔子不仅敬仰地位尊贵的道家创始人老子”可以推断句式为“还尊重(敬仰)……”;本句承上启下,前句承接上段,本句启下,结合“闻渔夫与弟子议论,孔子即刻求教”,故可填写“还尊重位低的得道之人”之类的句子。

【21题详解】

本题考查学生压缩语段的能力。

首先概括最后两段的内容。

倒数第二段共两句,其中第一句是重点信息,由“孔子以师礼待老子,孔子不仅敬仰地位尊贵的道家创始人老子,还尊重位低的得道之人”“只要是有道之人、孔于就乐于向之求教”可概括为:孔子不仅以师礼待老子,而且还向地位卑微的得道之人求教。

最后一段语意重点在“尽管”后,由“孔子仍认为:‘朝闻道,夕死可矣!’并南往沛地拜见老子,希望从老子那里听到道”可知,孔子终身都在追求道。

然后分析句间关系,因“孔子终身都在追求道”,果“以师礼待老子”“向地位卑微的得道之人求教”。

最后使用包含因果关系的句子进行组织,可以使用“因为……所以……”或者“之所以……是因为……”等表示因果关系的关联词进行连接。

四、写作(60分)

22. 阅读下面的材料,根据要求写作。

面对黑暗的官场,陶渊明舍弃仕途,选择归园田居;面对生命垂危的祖母,李密放弃为官,选择照顾服侍祖母。孟子说,鱼和熊掌不可兼得。人生中,有无数个时刻需要我们学会取舍。

请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:自选角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

(责任编辑:admin) |