|

选修1综合测试题 浙 江 宋逸如 第Ⅰ卷(选择题 共50分) 一、选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分。每题只有一个选项是最符合题意的) 1.梭伦在自己的诗中写道:“自由不可太多,强迫也不应过分;富厚如属于没有教养的人们,厌足就要滋生不逊。”这里他反对的是 A.贵族凭籍特权的专横与压榨 B.“债务奴隶”被废除后的贪婪 C.“海岸派”的财产富有与激进 D.公民大会没有实际权力的现状 2.梭伦改革期间制定了“遗嘱法”,规定无子女者有权按照自己的意愿,将遗产交给指定的继承人。该法制定的目的是 A.确立财产私有制度 B.笼络平民扩大改革基础 C.调整家庭伦理关系 D.杜绝贵族侵占平民财产 3.亚里士多德在《雅典政制》中记述:“他(梭伦)创立了一个新的宪法,制定了一些新的法律。……法律写在牌子上,牌子立在巴西勒斯柱廊里,所有的人都要发誓遵守法律。……这些法律要实行百年不变。”从材料中不能体现的法制特征是 A.法律的普遍性 B.个人承诺等同法律 C.法律的稳定性 D.法律面前人人平等 4.王觉非等译著《西方文明史》称“梭伦以智慧和公正著称,他用取消债务的方式解救贫困者,又以成立新政府并赋予富裕者以巨大政治权利的办法平息富人的不满。……梭伦甚至使雅典政府引进了新的民主原则,……”梭伦在改革引入的“民主原则”体现在 ①颁布“解负令”,废除债务奴隶制 ②公民大会有权选举国家公职 ③组成“四百人会议” ④所有公民都可通过抽签选举成为陪审员 A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①②④  5.右图为商鞅变法时制造的“商鞅铜方升”,上有铭文记有秦孝公监造,“爰积十六尊(寸),五分尊(寸)之一为升”。由此统一度量衡。此举重大的意义不包括 5.右图为商鞅变法时制造的“商鞅铜方升”,上有铭文记有秦孝公监造,“爰积十六尊(寸),五分尊(寸)之一为升”。由此统一度量衡。此举重大的意义不包括A.推动了重农抑商政策的实施 B.有利于消除地方割据的影响 C.便利了各地经济文化的交流 D.有利于赋税和俸禄制的统一 6.毛泽东早年曾评论道:“商鞅之法,良法也。……其法惩奸以保人民之权利,务耕织以增进国民之富力,尚军功以树国威,孥贫怠以绝消耗。此诚我国从来未有之大政策。”这里他认为变法“保人民之权利”,而商鞅变法实际上代表了哪一阶级的利益? A.奴隶主贵族阶级 B.农民阶级 C.新兴地主阶级 D.奴隶阶级 7.商鞅变法时规定“五家为一伍,两伍为一什,什伍之内,各家相互纠察。”北魏孝文帝改革也规定“五家立一邻长,五邻立一里长,五里设一党长。”两者的共同作用是 A.健全了地方基层组织 B.有利于中央集权加强 C.抑制了土地兼并现象 D.延续了地方传统文化 8.《魏书·高祖纪》记载:“诏曰:‘今富强者并兼山泽,贫弱者望绝一廛,致令地有遗利,民无余财,或因饥馑以弃业,或因灾贫而流亡。仓廪不足,租调难持,而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?’”为改变这一局面,孝文帝推行的改革措施是 A.推行均田制 B.迁都洛阳 C.设立三长制 D.实行租调制 9.下列历史人物的改革内容不一致的是

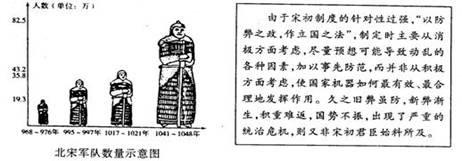

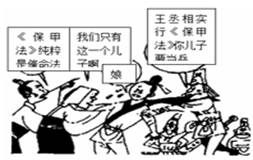

A.地方行政体制 B.改革教育内容 C.调整土地制度 D.改善民族关系 10.北宋韦骧在《钱塘集》中对王安石变法写诗颂道:“惠遍农无乏,输均役不骚。保兵知警守,吏实禄绝贪饕。……万里耕桑富,中原气象豪。河淤开亿顷,海贡集千艘。”该诗涉及到有利于农业生产发展的措施有 ①青苗法 ②免役法 ③农田水利法 ④市易法 A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④  11.右图是“卡诺莎之辱”的绘画,描述的是德意志皇帝亨利四世于1075年1月冒着风雪严寒,前往意大利北部的卡诺莎城堡向教皇“忏悔罪过”。这反映了当时 11.右图是“卡诺莎之辱”的绘画,描述的是德意志皇帝亨利四世于1075年1月冒着风雪严寒,前往意大利北部的卡诺莎城堡向教皇“忏悔罪过”。这反映了当时A.民主政治得到进一步发展 B.教皇是德意志权力中心 C.罗马教权高于封建王权 D.“开明君主”统治盛行 12.马丁·路德说:“我们应当让世俗政权在整个基督教世界中执行它的职务,不要加以任何阻碍。”下列哪一主张与该观点不相符合? A.国家权力是唯一合法权力 B.教会以《圣经》为最高旨意 C.取消教廷的最高宗教司法权 D.封建君主权力可以支配教权 13.加尔文在批驳教会“财富使人陷于罪恶,不能得救”的说教时,指出“财富是上帝恩赐的人获得成功的标志”,并认为“得救在于信仰而不在于善行;而且得救与否取决于上帝预先的安排,上帝事先早已把人分为‘选民’和‘弃民’;选民发财致富,万事顺利,死后进入天堂,弃民则相反。”他的这一思想从本质上反映了 A.新兴资产阶级的政治要求 B.教权与世俗王权的尖锐矛盾 C.社会财富分配不均的现状 D.加尔文没有摆脱宗教的束缚 14.戊戌年春,康有为出版《孔子改制考》,并再版《新学伪经考》,在这两本书中,康有为把孔学推到国教的位置上,冀图创立自己的中国式的思想体系,并自称为新创立孔教的马丁·路德。结合所学,两人思想主张的共同之处包括 ①都主张改造本国的统治思想 ②都认为宗教是统治国家的主要手段 ③都反映了新兴资产阶级的利益要求④都相信“因信称义” A.①② B.②③ C.①③ D.③④ 15.王泰在《穆罕默德·阿里改革与埃及的早期现代化》一文中认为穆罕默德·阿里改革是由阿里所代表的埃及新型统治者在第一次浪潮冲击下,被迫作出的以面向现代化社会的最初尝试,是以“西方化”为最大特征的一场埃及早期防御性现代化运动。作者认为改革是“防御性”的主要原因是 A.遭受西方侵略民族危机严重 B.马木路克残余势力强大 C.传统商业和贸易的日益萎缩 D.埃及派系林立连年战乱 16.斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》认为穆罕默德·阿里改革“取得的成就很多,都是革命的。”下列成就中不能对此观点提供佐证的是 A.引进棉花等农作物品种 B.确立了统一的中央集权国家体制 C.学习欧洲创办各类学校 D.改变农民受封建地主剥削的地位 17.19世纪中叶俄国知识分子这样预测时局:“……自那时(注:指1915年)以来,欧洲一直在进步的道路上稳步前行,而我们却停滞不前。我们不是走向胜利,而是走向失败。”造成俄国“停滞不前”的主要原因是 A.遭受西欧国家的侵略 B.俄国农奴制的阻碍 C.克里米亚战争的失败 D.机器工业极其落后  18.右图是19世纪80年代初,俄国现实主义画家列宾的代表作:《伏尔加河上的纤夫》。该油画主要反映当时的俄国 18.右图是19世纪80年代初,俄国现实主义画家列宾的代表作:《伏尔加河上的纤夫》。该油画主要反映当时的俄国 A.交通运输领域仍落后于英法等国 B.农民并没有摆脱农奴制的束缚 C.工业生产还未出现机器大工业 D.河防疏浚治理存在严重的缺陷 19.《俄国史》这样描述:“俄罗斯好像从睡梦中醒来……人人都感觉有一根神经破裂了,回到旧时代的道路已经封锁。……人人都觉醒了,人人都开始思索,人人都充满着批判精神。”促使俄国梦醒的事件是 A.十二月党人起义 B.废除农奴制改革 C.克里米亚战争 D.1905年革命 20.1863年沙皇政府报告书:“农民抱怨……负担的义务过重,特别是在原来利用的附属地面积超过了现有份地的那些地方;他们不肯缴代役金;他们拒绝服役或希望保留原来三天的劳役的办法。”从中可以看出当时农民“抱怨”的理由不包括 A.所付赎金高于当时地价 B.分得的土地面积比改革前少 C.没有完全摆脱封建义务 D.缺少成为自由劳动力的机会 21.19世纪中后期,日本政府大力推行置产兴业政策,迅速走上资本主义发展的道路。日本“置产兴”政策实施的特点有:①是向西方学习的产物 ②工业生产垄断程度高于其它国家③充分利用两次工业革命成果 ④政府成为近代化的主导力量 A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④ 22.齐世荣在《15世纪以来世界九强的历史演变》中认为:“明治维新也存在不足和局限,主要是明治改革的显著不平衡性、不彻底性。改革涉及物质、体制和精神三个层面……”日本明治维新在“体制”上的“不彻底性”主要体现在 A. 保留了武士特权 B.继承了原有的幕藩体制 C.保留了天皇制度 D.众议院由皇族和华族组成 23.康有为著《孔子改制考》,借助诠释儒家经典来宣传维新主张。他这样做反映出的弊端是 A.难以为下层民众接受 B.不敢彻底与封建思想决裂 C.受顽固派的极力阻挠 D.从事政治活动的艺术缺乏  24.右图为1898年康有为等组织的保国会遗址。下列说法不正确的是 24.右图为1898年康有为等组织的保国会遗址。下列说法不正确的是A.推动了维新变法形势的进一步高涨 B.是在北京成立的全国性政治团体 C.已初步具有资产阶级政党的性质 D.是维新思潮发展为政治运动的标志 25.“文化教育上的新设施……是传统的封建文化体制边上长出来的新东西。虽然它们没有直接取消后者,但由于它们的存在,保守的封建圈子毕竟出现了缺口。”下列改革不能体现此特征的是 A.王安石变法 B.穆罕默德·阿里改革 C.戊戌变法 D.日本明治维新 第Ⅱ卷(非选择题 共50分) 二、综合题(本题共4小题,共50分) 26.改革推动社会转型是历史进步的重要特征。阅读分析材料,据此完成下列要求。 材料一:恩格斯说:“梭伦揭开了一系列所谓政治革命,为当时的旧体制注入了私有财产这一全新的因素。由此,国家公民的权利和义务,是按照他们的地产的多寡来规定的,于是,随着有产阶级日益获得势力,旧的血缘亲属团体也就日益遭到排斥,氏族制度遭到了新的失败。 材料二:《剑桥中国秦汉史》认为,“不管人们是否佩服秦的成就,但必须承认这个成就:它在质和量方面都大大地改变了中国的面貌,以致它可以名之为革命……” 材料三:如果总的看一看1861年俄国国家全部结构的改变,那就必然会承认,这种改变是封建君主制转变的道路上的一步。不仅从经济观点来看是正确的,而且从政治观点来看也是正确的。 ──列宁《关于纪念日》 请回答: (1)据材料一,概括梭伦改革在“政治革命”的表现及作用。(3分) (2)从社会转型角度看,材料二中秦“大大地改变了中国的面貌”的“成就”主要指什么?这些“成就”是通过商鞅变法的哪些措施而取得的?(5分) (3)结合所学知识,分析材料三中的观点的合理性。(3分) 27.阅读分析材料,据此完成下列要求。 材料一:在公元471年,在孝文帝控制王权时,北魏开始有计划地实行汉化政策;在宫廷中使用汉语,拓跋贵族的服饰汉化,采用汉人的风俗习惯,使用汉族人的姓氏。他也鼓励拓跋贵族与汉族人通婚。为增加汉人对拓跋贵族的尊敬,孝文帝颁布政令,允许拓跋族人与汉族贵族为同等地位。 ──《人类文明史图鉴丛书》 材料二:明治政府颁布法令:官员礼服为西式礼服,提倡人们穿西装;为使日本人长得更高天皇下达食牛肉的敕令。欧式砖瓦建筑不断兴建;有轨马车、人力车、火车成为人们新的交通工具……。 材料三:改变日本传统生活方式的极端做法,不仅花费了大量的宝贵资金,而且伤害了一般日本人的感情,因而引起他们的反感,并引发社会震动。……著名大学教授,小说家夏木漱石批评这种欧化风气是一种“轻佻”行为,他担心浅薄地模仿西方会失去“日本人的特性”。著名医学专家森鸥外也反对完全以欧洲为模子来改变日本的习俗、制度和机构。甚至福泽谕吉也改变了腔调,认为日本的传统文化不能全面放弃,应“尽量少抛弃”,而对西方文化应尽量多吸收,从而提出了“少弃多采主义”。 ──马克壵《世界文明史》 请回答: (1)据材料一和所学知识,指出孝文帝推行汉化政策的目的是什么?对当时北魏政权产生了哪些影响?(5分) (2)材料二反映了当时日本了什么政策?并结合材料三和所学知识对这一政策进行评价。(5分) (3)结合上述材料并联系所学知识,归纳说明为什么许多重大改革都把移风易俗作为革新的重大举措?(2分) 28.军队建设常成为富国强兵改革的重要内容之一。阅读分析材料,据此完成下列要求。 材料一:  材料二:下图是穆罕默德·阿里和法国军事顾问在一起的场景。  材料三:最迫急之事,在军务方面,……朝廷能在海陆军方面稍作准备,主要以朝廷兵务,开拓朝鲜釜山港。 ──明治元勋木户孝允1869年初的一封信 苟有国则有兵备,有兵备则人民不得不各就其役。 ──1872年征兵告谕 请回答: (1)材料一反映北宋初年面临着什么问题?后来王安石在变法中又采取哪些对策?(4分) (2)据材料二和所学知识,简要说明穆罕默德·阿里在军事方面的具有改革措施,并分析对埃及社会发展产生了什么积极作用?(6分) (3)据材料三,指出明治政府进行军事改革的意图是什么?并结合所学分析其军事改革的特点。(4分) 29.阅读分析材料,据此完成下列要求。 材料一:商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者……后五月而秦孝公卒,太子立,公子虔之徒告商君欲反,发吏捕商君……秦惠王车裂商君以徇,曰:“莫如商鞅反者!”遂灭商君之家。 ──《史记·商君列传》 材料二:下图是关于王安石变法的漫画。  材料三:维新党的计划太轻率了,太危险了,每一个步骤都需要一位强者的勇气……皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其他人等都缺乏工作经验,他们简直是以好心肠扼杀了“进步”──他们把足够几年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内都填塞给它吃了。 ──(美)马士《中华帝国对外关系史》 请回答: (1)据材料一,指出商鞅之死的原因有哪些?从中反映了哪两种不同势力之间的矛盾?(4分) (2)材料二反映了王安石变法面临着怎样的问题?这些问题对变法的结局有何影响?(3分) (3)据材料三指出戊戌变法存在哪些不足?并结合所学知识分析造成这些不足的社会根源。(4分) (4)综合上述材料,简要归纳影响改革成败的因素。(2分) 参考答案: 一、选择题

二、非选择题 26.(1)表现:按照财产多寡决定公民的权利和义务。(1分)作用:打破了贵族依据世袭特权垄断政权的局面,使新兴工商业奴隶主的地位得到进一步加强。(2分)(2)成就:确立了土地私有制;完成了分封制到中央集权制的转变。(2分)措施:废井田,承认土地私有,允许土地买卖;奖励军功和按功受爵,废除贵族世袭特权;废分封、行县制,加强中央集权。(3分)(3)改革从法律上废除了封建地主对农民的人身控制,推动了封建经济的解体,促进了资本主义经济的迅速发展,动摇了俄国落后的封建生产关系,成为俄国从封建社会走向资本主义社会的重要转折点。(3分) 27.(1)目的:为了学习汉族的先进文化,促进社会进步(或适应民族融合趋势)(2分)影响:促进了鲜卑人对汉族文化的认可,争取到汉族地主对北魏政权的支持,有力地推动了政权向汉族王朝统治模式转化。(3分)(2)政策:“文明开化”政策。(1分)评价:它有利于引进、吸收西方的思想文化和社会风俗习惯,改造日本社会习俗;有利于日本从传统社会向近代社会的转型。(2分)但是对西方文化的全盘接受,弱化了日本传统文化。(2分)(3)原因:旧的风俗往往会起到阻碍改革的消极作用,通过移风易俗,促使人们接受新的生产生活方式和思想观念,为改革开路。 (2分) 28.(1)问题:北宋不断扩充军队数量,军费开支浩大,造成“冗兵”问题。(2分)对策:首先采取“省兵”措施,精简军队;其次推行强兵措施,如保甲法、保马法、将兵法等。(2分)(2)措施:实行征兵制;按照西欧国家特别是法国军队模式,组织和训练新式军队;建立军事学校,培养新型军官;军队装备最先进的武器;建立海军等。(答出三点即可)(3分)作用:增强了军事实力,摆脱了奥斯曼帝国的统治,推迟了欧洲列强侵占埃及的进程,在较长时间里,维护了埃及的独立和主权。(3分)(3)意图:防止和抵御外国入侵,同时为加强对内镇压和对外扩张。(2分)特点:仿照欧美国家军事模式;深受武士道精神影响;适应对外扩张的需要等。(2分) 29.(1)原因:贵族保守势力的反对抵制;皇权支持的缺失。(2分)矛盾:新兴地主阶级与代表旧贵族势力之间的矛盾。(2分)(2)问题:保守势力强大;新法的某些措施 (责任编辑:admin) |