2021高考地理考点归纳及真题练习:荒漠化及其影响

http://www.newdu.com 2025/09/06 04:09:27 三好网 佚名 参加讨论

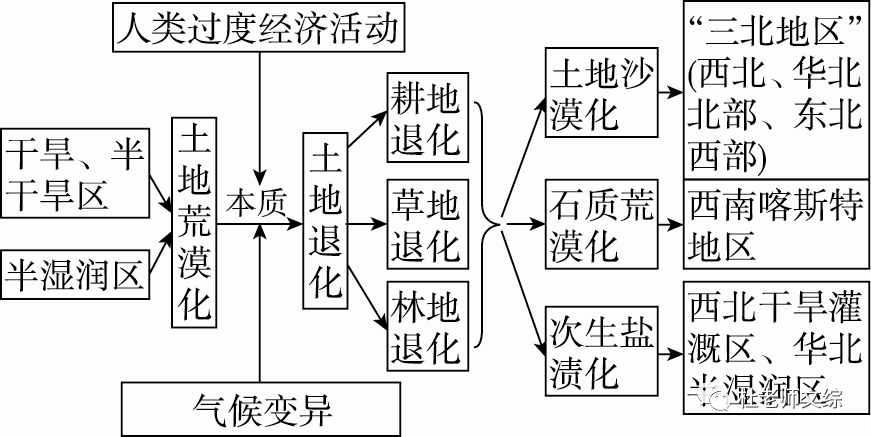

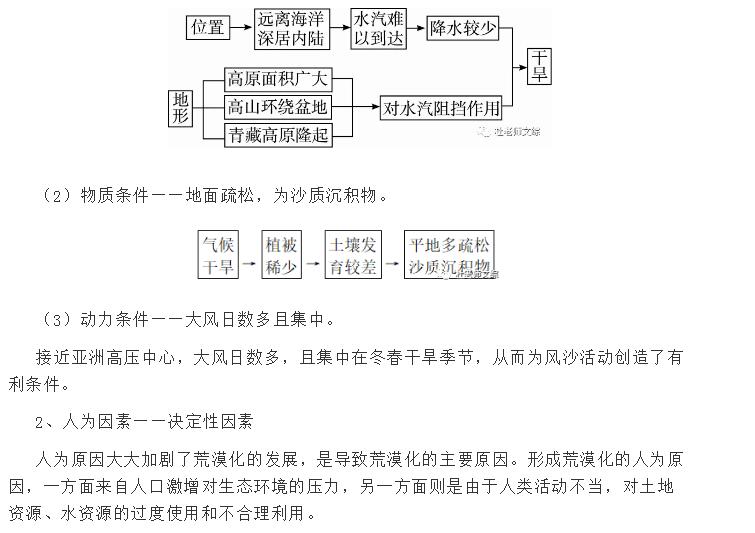

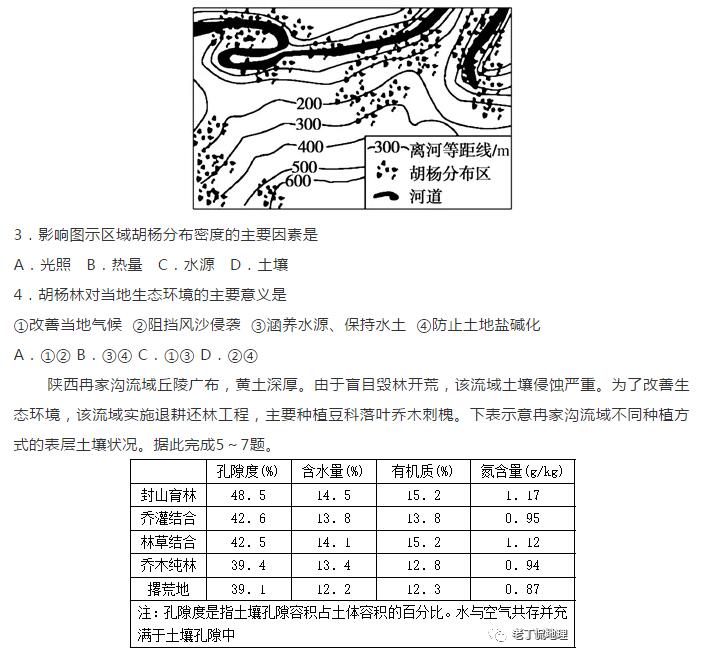

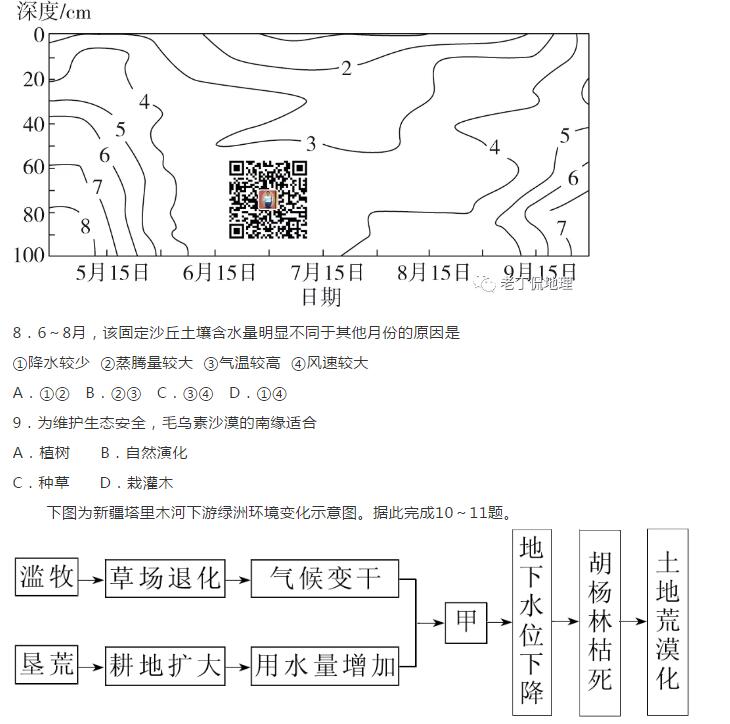

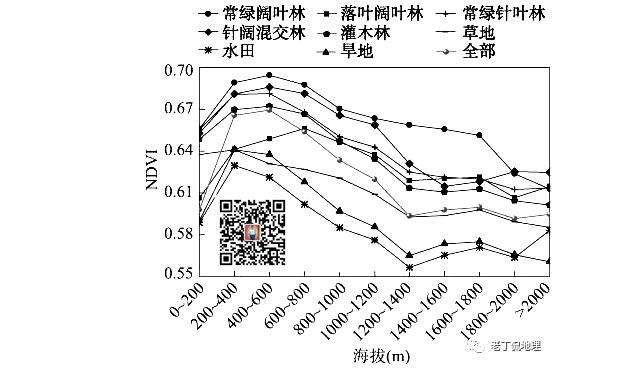

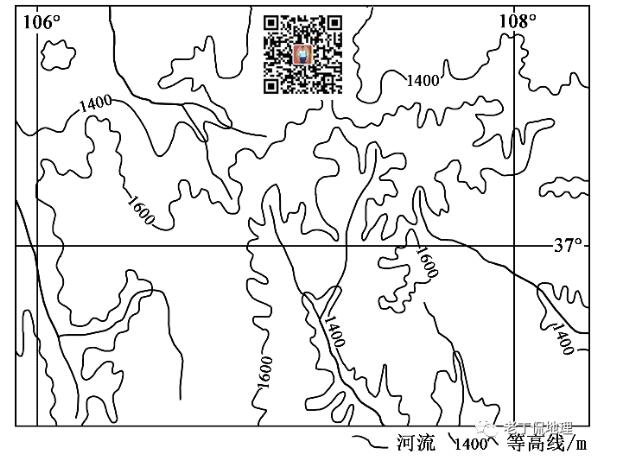

沙尘暴会破坏草原、耕地,影响大气质量,严重时遮天蔽日,影响交通出行,干扰人们生活。那么,造成沙尘暴的罪魁祸首就是荒漠化,下面是高中地理老师给大家带来的2021高考地理考点归纳及真题练习,抓紧收藏掌握吧!  考点归纳: 一、荒漠化 1、含义 由于气候变化和人类活动等因素所造成的土地退化。  [特别提醒]荒漠≠荒漠化 荒漠是一种自然景观,而荒漠化是一个过程,是指在非荒漠地区由于自然原因或人为原因,生态环境受到破坏,使本来的耕地、林地、草地逐渐退化为荒漠的过程。 [轻巧记忆]数字法记忆荒漠化的概念 (1)“三区”——干旱区、半干旱区、半湿润区。 (2)“三退”——耕地退化、草地退化、林地退化。 (3)“三化”——土地沙漠化、石质荒漠化、次生盐渍化。 (4)“二因”——气候变异等自然因素、人类过度的经济活动。 2、危害 (1)许多村庄、交通线、水库等受到风沙的威胁。 (2)为沙尘暴的形成提供了充足的沙源。 (3)导致植被和地表形态的破坏。 (4)使生物的生产力持续下降,粮食和牧草减产甚至绝收。 沙尘暴是魔鬼,也是天使 沙尘暴会破坏草原、耕地,影响大气质量,严重时遮天蔽日,影响交通出行,干扰人们生活。 沙尘暴也是“天使”:她塑造了黄土高原,促进了物质迁移;她为海洋生物提供了饵料;她可以抑制酸雨(沙尘呈弱碱性);她可以缓解全球变暖……  二、我国主要的土地荒漠化类型及典型分布 图片 1、沙质荒漠化:在干旱多风的沙质地表环境,出现以风沙活动为主要标志的风蚀地貌、风积地貌景观的过程。 2、盐漠化:土壤中的盐分被水溶解后浸出,水分蒸发后,留下盐类附着在土壤表层,造成土地盐碱化。 3、石漠化:在热带、亚热带湿润、半湿润气候条件和岩溶地貌发育的自然背景下,受人为活动干扰,使地表植被遭受破坏,导致土壤严重流失,基岩大面积裸露或砾石堆积的土地退化现象,也是岩溶地区土地退化的极端形式。 4、红漠化:主要发生在我国江南丘陵红色砂岩的主要分布区,地表红壤因水土流失,露出光秃秃的红色石山,土地贫瘠,形成荒漠。 5、寒漠化:高山及高原地区因低温引起的干燥而形成的植被贫乏。 三、我国西北地区荒漠化 我国西北地区荒漠化是自然因素和人为因素共同作用形成的。其成因具体分析如下: 1、自然因素——为荒漠化创造条件 (1)基本条件——气候干旱。 西北地区是全球相同纬度降水量最少、干旱程度最严重的地带。干旱是本区域所处的地理位置和地形因素共同作用的结果。如下图所示:  真题练习: 荒漠化及其影响 一、选择题(共44分) 据报道,我国江西省中南部山区出现大片“红色荒漠”,即在亚热带湿润的岩溶地区,土壤遭受严重侵蚀,基岩裸露,地表出现类似荒漠化景观的土地退化现象。据此完成1~2题。 1.“红色荒漠”形成的主要自然原因和人为原因分别是 A.风化作用和过度放牧 B.风蚀作用和开山取石 C.水蚀作用和滥伐森林 D.沉积作用和环境污染 2.根据“红色荒漠”的特点,对其进行治理首先要做的是 A.大力开荒种田,保持植物覆盖率 B.加强农业生产综合开发 C.发展以畜牧业为主的农业生产 D.彻底退耕还林 胡杨林是塔里木河下游绿色走廊的一道生态屏障,但是在过去的50年里胡杨林急剧减少。下图为塔里木河下游某断面胡杨林分布示意图。据此完成3~4题。  5.该流域退耕还林工程中种植刺槐的原因,主要是刺槐 A.生长缓慢,消耗养分较少 B.生长迅速,且有固氮作用 C.性喜阴湿,适合湿润土壤 D.木材坚硬,且耐贫瘠土壤 6.减轻土壤侵蚀最明显的种植方式是 A.封山育林B.乔灌结合 C.林草结合D.乔木纯林 7.除减轻土壤侵蚀外,该退耕还林工程还能 A.增加土壤矿物质 B.提高土壤坚实度 C.增强抗旱能力 D.减少地下径流量 (2016·海南卷17~18题)下图示意某一固定沙丘某年5~9月土壤水分含量(%)随深度的变化。该沙丘位于内蒙古自治区南部毛乌素沙漠的南缘,无人为扰动,多年保持稳定。据此完成8~9题。  10.图中甲表示 A.土地盐碱化严重B.沙丘移向绿洲 C.河流水量减少D.冰川融水减少 11.综合治理和保护塔里木盆地绿洲的合理措施是 A.禁止经济活动 B.节约并合理用水 C.加强矿产开发 D.大力发展畜牧业 二、综合题(共46分) 12.阅读图文资料,完成下列要求。(24分) 归一化植被指数(NDVI)是反映地表植被覆盖状况的一种遥感指标(正值表示有植被覆盖,且随覆盖度增大而增大)。黔桂喀斯特山区包括贵州中南部和广西中西部,土地石漠化严重。下图示意黔桂喀斯特山区不同植被类型NDVI随海拔的变化。统计表明,海拔高于2400m的植被遭破坏后极难恢复。  (1)分析黔桂喀斯特山区土地石漠化严重的自然原因。(4分) (2)说明土地石漠化对黔桂喀斯特山区可持续发展的主要影响。(6分) (3)概述黔桂喀斯特山区不同植被类型NDVI随海拔的总体变化特征,并分析海拔高于2400m的植被遭破坏后极难恢复的主要原因。(10分) (4)有人认为未来黔桂喀斯特山区石漠化治理应多重视低海拔地区的植被生态建设与恢复,试为该观点说明理由。(4分) 13.阅读图文资料,完成下列要求。(22分) 下图为我国黄土高原局部某区域地形图,该区处于半湿润向半干旱区的过渡地带,该区域侵蚀作用的季节差异显著,水土流失严重,人们常用“穷山恶水”来形容当地恶劣的生存环境。  (1)请在图中找出两个能体现黄土高原典型地形特征的信息。(6分) (2)说明图示区域侵蚀作用的季节差异。(4分) (3)分析当地成为“穷山恶水”的自然原因。(8分) (4)为了恢复当地的生态环境,有人建议该地区应大力植树造林,但有人认为,树木是“抽水机”,会破坏当地的生态平衡。你赞同哪种观点?请说明理由。(4分) 答案 1.C由材料“在亚热带湿润的岩溶地区,土壤遭受严重侵蚀”可知,自然原因是流水侵蚀作用;亚热带湿润山区的植被为森林,“红色荒漠”形成的主要人为原因是滥伐森林。 2.B该地区既要保持水土,又要发展经济,应因地制宜调整产业结构,农林牧副渔相结合,加强农业综合发展。 3.C从图中可见胡杨离河道越近密度越大,水源是影响图示区域胡杨分布密度的主要因素。 4.A西北地区气候干旱,降水稀少,主要生态问题是土地荒漠化,因此胡杨林的作用是改善当地气候,阻挡风沙侵袭。 5.B刺槐生长速度快,易繁殖且其根部的根瘤菌具有固氮作用,有利于恢复土壤肥力,改善生态环境。 6.A读表可知,选择封山育林种植方式的地区,土壤的孔隙度、含水量、有机质及氮含量都很高,所以封山育林减轻土壤侵蚀效果最为明显。 7.C由上题分析可知,表中减轻土壤侵蚀效果最明显的种植方式为封山育林,森林植被增加,导致下渗量增加,土壤的孔隙度增加,含水量增加,土壤的水分条件改善,有利于增强抗旱能力。 8.B读图分析可知,6~8月该固定沙丘土壤含水量明显低于其他月份,该地夏季气温较高,降水较多,但蒸发量大。 9.B由材料“该沙丘……无人为扰动,多年保持稳定”可知,该地区受人类活动干扰很小,维护该地区生态安全的最佳办法是顺应自然,让其自然演化,不需要人为干涉。 10.C气候变干与用水量增加均影响河流补给,使河流水量减少。同时,河流水量减少会使地下水位下降。 11.B节约和合理用水是干旱地区保护生态环境、防治土地荒漠化的措施之一。 12.(1)该区岩溶地貌发育,石山面积广,地表崎岖,成土速度慢,植被覆盖率低;(2分)该地区为亚热带季风气候,降水多且集中于夏季,导致水土流失严重,岩石大面积裸露。(2分) (2)可耕地面积减少,人地矛盾加剧;(2分)地表水不易储存,加剧了人畜饮水的困难程度;(2分)旱涝灾害频发。(2分) (3)特征:不同植被类型NDVI随海拔变化呈单峰曲线,海拔400~600m处达到最大值;(2分)森林植被的NDVI值较其他植被类型高。(2分) 原因:海拔高,气温较低,植被种类较少,植被生长速度较慢;(2分)海拔高,土层薄,土壤肥力低,植被生长营养不足;(2分)海拔高,光照强,风速大,蒸发及植物蒸腾作用强烈,植被难以生存。(2分) (4)低海拔地区受人类活动影响大,林地多转变为建筑用地和耕地,导致植被覆盖度降低,石漠化问题更突出;(2分)低海拔地区热量、光照、水分等条件均比较好,利于植被覆盖度增大。(2分) 13.(1)海拔高度在1000~2000米之间,说明属高原地形;(3分)等高线特别弯曲,说明沟壑纵横。(3分) (2)夏秋降水多,流水侵蚀作用强;(2分)冬春降水少,(西北季风)风力强,以风蚀作用为主。(2分) (3)地形破碎,水土流失严重,土地生产力低下;(2分)属半湿润向半干旱过渡地带,降水较少,不利于农作物生产;(2分)水源不足;(2分)降水集中,泥沙淤积,河谷多洪涝灾害等。(2分) (4)观点一:植树造林。理由:树木能有效保持水土,改善当地的生态环境;该地区地处半湿润和半干旱的过渡地带,适合森林草原生长;当地有大量劳动力来种树。(每点2分,任答2点得4分) 观点二:不适宜栽培树木。理由:该地降水少,土壤含水少,树木成活率低;树木耗水量大,影响周围其他植被生长,使干旱加剧,不适合栽培;种树的成本较好,自然恢复更好。(每点2分,任答2点得4分) 声明: (责任编辑:admin) |